雑誌『世界』2022年1・2月号に掲載された対談を全文掲載します(掲載を許可してくださった『世界』編集部に感謝申し上げます)。「上」はこちら。

問題の論文からは、マイノリティをめぐる日米、そして韓国の共振関係が浮かび上がる。負の連帯をいかに断ち切るか、歴史的源泉から考える。

「免責」の日米同盟

■日米の「ねじれ」という幻想

米山 この事件を考える上で改めて強調しておきたいのは、ラムザイヤー論文のような日本の植民地責任を免責する言説がアメリカで生産されること自体、目新しい現象ではないという点です。むしろ今日も継続するトランスパシフィックな冷戦関係の延長線上にあるとみるべきでしょう。

前号で私はラムザイヤーの語りについて、日本の事例を論じることでアメリカの変革への苛立ちや不満を述べる〈腹話術〉だ、と表現しました。こうした〈腹話術〉には先例があります。冷戦アメリカの世界戦略を支えた「近代化論」などはその典型です。

近代化論やその流れを汲む日本論は、文化的他者として日本を描くことで、アメリカの社会規範を表明し、正当化するメカニズムとして作用してきました。これには二つの側面があります。

一方で、日本の近代が欧米のそれに比べて遅れている、あるいは伝統や封建残滓によって歪曲されているという、古典的な日本論があります。これは日本という他者をアメリカの対照物とすることで米国の先進性や道徳的優位を確認することを可能にしてきました。

もう一方で近代化論には、日本をアメリカ型近代化の模範として称賛する側面もあります。資本主義を支える通俗道徳、家族主義、国家への忠誠など、「善き」アメリカの精神的価値や規範が形は多少違っても日本にも見いだせる、とする言説です。これは日本をアメリカにとってふさわしい同盟国として位置づける効果をもたらしてきました。

ここに成立しているのは、アメリカの軍事的優位や(日本人女性の解放など)占領政策の成功例として日本を褒め称えることで、アメリカの規範的価値や優位を肯定するというトランスパシフィックな相互慰撫の関係です。日本の保守勢力や、一部のリベラル知識層は、この「承認のポリティクス」が与えてくれる、従属的だけれども(少なくとも当面は)確かな位置をありがたく押し頂き、この構造を支え続けてきました。

歴史認識の観点でいうなら、この日米の相互慰撫の関係は、日米両国がお互いの帝国主義や植民地主義の歴史を相互に隠し合い、リドレス(補償)の可能性をそれぞれ抑圧し合うという深刻な結果を招いてきました。わたしはそうした現象を「忘却の共犯関係」と呼んできましたが、今回の事件はその結託関係を改めて浮き彫りにしたといえます。

ただし、日米関係をナショナルな枠組みだけで捉えていると、このトランスナショナルな結託関係に気づくことは難しいかもしれません。たとえば、日本において戦後補償の不備を訴えたり植民地主義を批判したりする声が、アメリカの右翼や保守層によって取り上げられ、アメリカ国内の反レイシズム運動の抑圧や軍事力の正当化に利用されたり、90年代半ばのスミソニアン博物館「原爆展論争」(終戦50周年記念展示をめぐるアメリカ議会を巻き込んだ論争)のように、日本の戦争責任論が原爆の正当化にげられることもあります。逆に、今回のラムザイヤー事件のように、アメリカ人が日本の植民地責任を免罪する例も少なくありません。「慰安婦」問題は最終的・不可逆的に解決したとする、2015年の「日韓合意」に、オバマ政権の政府高官がいち早く支持を表明し称賛したのはその一例です。

これらは一見、日米間の「言説のねじれ」に見えるかもしれません。しかし「ねじれ」に見えること自体が、ナショナリズムが生み出す幻想なのです。ネイション同士の二国間関係として見るのをやめ、国家・国民の枠組みを取り払ってみるなら、現状を肯定し維持しようとする動きには、国境を越えたアラインメント(複数の要素が対になって対応している関係)ができあがっていることがわかります。

冷戦の構造に由来する反中国、反北朝鮮、より広くは唯物史観の否定などが、国境を越えて共有されていることは言うまでもありません。ラムザイヤーは、ある集会に寄せたメッセージで、自分が批判されていることを文化大革命になぞらえています。

歴史認識に関していえば、虐殺や奴隷制や植民地支配などの歴史を国家の「暗い過去」だとして、教育現場から排除したり、自己憐憫的で自国愛的な歴史観を押し付けたりする動きも、双方で見事に共振しているといえますよね。そして、ライシャワー以降の日本研究に通底し、まさにラムザイヤー論文の根本問題でもある、アメリカの正義と承認のもとでの日本免責論。

在特会(在日特権を許さない市民の会)の主張も、先に述べた北米の反アファーマティブ・アクションの議論と重なります。ライシャワーは、朝鮮人は占領政策にとって厄介な存在だと公言していましたから、在日朝鮮人差別も当初から日米間のアラインメントの構成要素だったといえます。家父長的家族主義、異性愛やジェンダー規範に根差すレイシズム、反フェミニズム、外国人や移民を犯罪者扱いする政治姿勢も共通項です。そのいずれもが、マイノリティ化される側からの働きかけを、社会の秩序を乱す行為とみなし、「被害者有責論」を共有しているのです。

板垣 ラムザイヤーの一連の論文は、いわゆる「同和利権」「在日特権」「沖縄の補助金依存」など、マイノリティが得をしてマジョリティが損害を受けているとする言説の政治を、学術的な体裁に仕立て上げているという特徴があります。そうした「特権」論自体が、日本に限らず、現代のレイシズムの一つの特徴ですね。かつてのように優劣を露骨に論ずるのではなく、マジョリティ側の被害や脅威や負担の語りを増殖させていき、攻撃を加え、この間運動によってかろうじて獲得してきたさまざまな権利すら奪していこうとする―この動向は日本もアメリカもなく、グローバルに繋がっていますね。

■結節点としての「歴史戦」

板垣 ラムザイヤーという研究者が、こうしたマイノリティや市民運動に対する攻撃や歴史修正主義のアラインメントの結節点に入ってくる過程自体が注目に値します。

ラムザイヤーは、現在、東大のグローバル・アドバイザリーボードや、慶應義塾大学のアドバイザリー・ボードなどに名を連ねていますが、これは歴史問題へのコミット以前からの人脈の産物、つまり「日本通」の社会科学者の権威としてのポジションが珍重された結果だと思われます。

彼が今のような著述活動を始めたのは、アメリカに「慰安婦」問題の「主戦場」があるということを日本の歴史修正主義系の人たちが盛んに考えて活躍し始めた時期と重なります(山口智美ほか『海を渡る「慰安婦」問題』参照)。

第二次安倍政権期になって、いわゆる「パブリック・ディプロマシー(広報文化外交)」が強化されます。海外での批判的日本論に対して過度に敏感になり、ときに外交筋を通じた工作が積極的に行われるようになりました。トロント大学でも、第二次安倍政権初期に、学生が自主企画したシンポジウムのちょっとした発言に対してすら、日本の領事サイドからクレームがつくということがあったそうですね。明らかに「広報文化外交」としては逆効果ですが。ともあれ、歴史認識の問題は、こうした外交戦略の中核に位置付けられることになりました。

ラムザイヤーがこの「歴史戦」に参加したきっかけの一つは、2014年、マグロウヒル社が発行する教科書での日本軍「慰安婦」に関する記述について、日本政府が外交ルートを通じて修正を求めた事件でした。それに対して、翌年アメリカ歴史学会のニュースレターで、アメリカの歴史学者による反対声明が出されたわけですが、その際に日本の研究者からラムザイヤーに「どうなっているんだ」と連絡がいき、それでこの問題を知ったと彼自身が書いています。

ラムザイヤーが歴史問題の論客として日本に紹介され始めたのは2019年頃で、今回同様、産経新聞社によるものです。三菱重工が戦時中に使役した徴用工に関する韓国の最高裁判決を受け、JAPAN Forward(産経新聞系の英字ニュースサイト)にジェイソン・モーガン(麗澤大。秦郁彦の本の英訳者)によるインタビューが掲載され、さらにその翻訳が『正論』に掲載されました。「日本法研究の最高権威が韓国司法に怒った」という触れ込みなのですが、驚くべきことに、ラムザイヤー自身が判決のドキュメントを一切読んでいないと平然と言明しています。「法学者」としては非常にいい加減な態度と言わざるを得ませんが、日本免責論者たちにとっては「ハーバードの最高権威」が日本擁護、韓国批判をしてくれればそれでよかったわけです。

今回、2021年1月30日付の産経新聞でラムザイヤー論文が紹介され問題に火が点くわけですが、直後、2月8日というかなり早い段階で英語の支持声明を出したのが、西岡力が会長を務める「歴史認識問題研究会」です。副会長にはジェイソン・モーガンが名を連ねており、彼がいわば「つなぎ役」として活動しているようにみえます(問題となったラムザイヤーの歴史系の論文のほとんどは、謝辞に彼の名前が掲げられています)。

日韓米のリベラリズムを超えて

■重層する「上から目線」

板垣 こうして日本に導入されたラムザイヤー論文ですが、その受容の構造について見ておきたいと思います。議論を先取りして言ってしまえば、そこにはコリアン有責論/日本人免責論を基調に、韓国の言論に対する「上から目線」と、米国の権威に対するいわば「上への目線」がワンセットになった、認識論的ヒエラルキーが見られます。

いま述べたように、ラムザイヤー論文への注目は韓国発ではなく日本発、正確に言えば産経新聞発でした。その最初の記事の見出しからすでに、「ハーバード大教授」が「学術論文」で「慰安婦=性奴隷説を否定」した、「女性と売春宿の思惑」の一致を立証し「問題は朝鮮の募集業者に」あると主張した、というフレーミングができあがっていました。この報道をきっかけに、韓国のマスメディアでも批判の火が点くことになります。

ところが、日本ではここから中央紙での報道がほとんど消えます。その結果、韓国やアメリカのメディアや学術団体だけが大騒ぎをしているかのような格好になってしまった。「熱くなる感情的な韓国」と「冷静で理知的な日本」という自己イメージが再生産されることになったわけです。これだけ注目され議論された日本の問題なのに、それに触れない、扱わないという日本のメディアの態度も、私からすれば十分に感情的かつ政治的な反応だと思うのですが。

ただ、沈黙しているのは主要マスコミだけで、インターネット上ではまったく様相が異なります。ラムザイヤー論文が体現している日本擁護と嫌韓がワンセットになった言説が、いわゆる「ネット右翼」言論にぴったりと嵌って、YouTubeには「嘘つき韓国人」を「ハーバード大教授」(白人アメリカ人男性エリート)が叩きのめしてくれた、というような動画やサムネイルが溢れ、次々に拡散されています。

一方、韓国での動きをみると、大衆的にはラムザイヤーの議論は「妄言」として批判を浴びています。ただ、李栄薫をはじめとする人々、『反日種族主義』の著者グループともいえますし、李承晩学堂の関係者ともいえますが、要するに「ニューライト」系列の人々が、2月9日とかなり早い段階でこの論文への支持を表明しています。ただし、この時点ではラムザイヤーと具体的な人脈として繋がっていたとは考えにくく、その内容がかれらにとって歓迎すべきものだったと考えるべきでしょう。

2019年、『反日種族主義』の邦訳が刊行されましたが、その受容の構造と、今回のラムザイヤー論文の受容の構造は繋がっていると言ってよいと思います。『反日種族主義』は、ラムザイヤー問題の中核にあるコロニアル(植民地主義的)な世界観の韓国版のような部分があります。「種族主義」はtribalism―日本語では「部族主義」と訳す方が一般的でしょうが―いわば「未開」民族の非理性的でシャーマニズム的で「劣った」ものとされる韓国ナショナリズムを意味します。この概念は西洋近代ナショナリズムを理想化することで成り立っています。先に覚醒した知識人という自己認識から、歴史を冷静に直視できない「劣った」韓国ナショナリズムを啓蒙しようと、そういう立ち位置から書かれた本なのです。

これが日本に入ってくると、「つき韓国人」論のような嫌韓レイシズムの思考と共鳴し、かつそれが大日本帝国の植民地支配を肯定するコロニアルな思考を補強していきます。しかもそれを韓国の知識人が言ってくれたということで、歴史修正主義者に歓迎されたわけです。

「感情的な韓国人」を視するのも、そのなかから「ようやく理性的な韓国人が現れた」と歓迎するのも、どちらも「上から目線」です。これが「白人アメリカ人の権威が認めてくれた」という「上への目線」と重なりあったのが、今回のラムザイヤー論文受容の基本構造です。これは、日米韓をめぐる権力構造がそのまま反映されているという点ではワンセットのものとみてよいと考えています。

―韓国での受容の背景はどのようなものでしょうか

板垣 今回のラムザイヤー論文について、韓国では批判する声が大勢でした。ただ、そこには「慰安婦は自発的な売春婦だという妄言をハーバード大教授が言った」というフレームで情報が流通していたという背景もあったように思います。

つまり、もしラムザイヤー論文の理論的な枠組みが丁寧に紹介された場合、ある種の人々の支持と共感を集めた可能性があります。どういう人々かというと、韓国にも一定数いる「いつまでも韓国が被害者のポジションにあってはいけない」というふうに言うような人々のことです。私は、そういう言い方自体が、「韓国(人)」を全体化し、その結果個々の具体的な被害者を無視して、「慰安婦」問題そのものを免責してしまうことにつながる点で、問題のある論法だと思っています。それはともかくとしても、そうした潜在的な層を念頭に、李承晩学堂の人々は、「ラムザイヤー論文の真意を分かってほしい」とインターネット放送で継続して発信しています。

もう少しいえば、そこには歴史問題にとどまらない新自由主義的な思考が介在していると思います。韓国は1990年代末にIMF体制に組み込まれ、凄すさまじい勢いで新自由主義改革による競争化と個人化が進みました。2021年、36歳で保守政党「国民の力」党首になった李俊錫は、ハーバード大学を卒業して、起業家を経て、国会議員の経験なしに党首になるという異例の抜擢でした。これは、韓国社会の苦しい状況を新自由主義的な主体化によって克服しようとする発想が、与党「共に民主党」の再分配政治や「正義」の政治への反発とあいまって顕在化しているものだと思います。そうした人々のなかに、歴史問題も与党の既得権益のように位置づける向きがあります。ここに新自由主義を媒介にした歴史修正主義のアラインメントがあります。よく目立つニューライトの動きよりも、こちらの方が中長期的に危険な兆候だと思います。

■リベラル多文化主義の陥穽

米山 日韓のポリティクスにも、通底するアラインメントが覆い隠されているわけですね。「上から」と「上への」目線というのは、アメリカを頂点としたトランスナショナルな承認のポリティクスの構造だともいえそうです。

日韓の歴史修正主義が新自由主義によって媒介されているという、板垣さんの指摘との関連でいうなら、ラムザイヤー事件に凝縮される様々な問題を考えるうえで、リベラリズム自体を問いに付す必要があると思っています。日本の歴史修正主義者が「自由主義史観」を掲げているのも、偶然ではないのです。

以前、ルース・ベネディクトの『菊と刀』とグローバルな多文化主義について考察したなかで、リベラリズムの陥穽について詳しく述べたことがあります(『暴力・戦争・リドレス』2003年)。リベラリズムの前提である「差異の否認」の原則が、逆に既存の秩序や中心化されてきた主体性をより強固にし、新たな暴力を生むという矛盾です。

たとえばナンシー・フレイザーは、リベラルな公共圏の前提に、すべての構成員をあたかも(as if)同等であるかのようにみなす「差異の否認」と「等価」のタテマエがあること、そしてそのタテマエが、「公共」とされるものが実際は様々な階級やジェンダーや人種から成り立っていることを隠蔽していると指摘しています。中立で普遍的であるかのように振る舞わねばならないというリベラルな原則が、現実の格差や排除を問えなくしてしまうわけです。

また、アメリカには、法律は「カラー・ブラインド」だという前提がありますが、この「差異の否認」の原則もまた普遍的に適用されるため、構造的に生み出される人種化された不正義を考慮できず、歪んだ現状を再生産してしまう。リベラリズムの普遍主義は、一方では君主的な強権政治に対抗する思想なのですが、その一方でこのような暴力や矛盾を内包しているのです。

ところが、ラムザイヤー論文に対する批判のなかには、こうしたリベラリズムの問題を等閑視したまま、アメリカの個人主義の概念などを普遍化し、日本の近代を特殊化するような議論が入り込んでいます。たとえば、近代日本にはアメリカのようなリベラルな市民的主体は存在しない、したがって日本には個人や契約の概念などありえない、ゆえに慰安婦を自由な契約主体だとするラムザイヤー論文は間違っている―こうした特殊主義的な日本近代史観に基づく批判です。

T・フジタニは『天皇のページェント』(1994年)で、近代君主として「創造」された天皇が、いわゆる「東洋専制君主」やカルト的な天皇崇拝の対象ではなく、目的意識をもって自らを主体的に従属させる近代主体を産み出すメカニズムとして機能していたことを明らかにしました。私たちも翻訳に携わった、同著者による『共振する帝国』(2021年)では、総力戦下で変容する日米のレイシズムの相似性が論じられています。しかし、両国の資本主義近代やナショナリズムを、同時代的な発生物として扱う日本研究はいまだ少ないといえます。

ラムザイヤー対批判者という二項対立にとどめるのではなく、批判している側の議論にも精緻な省察の眼を向けていかない限り、同じ構造が再生産されてしまうのではないかと危惧します。

板垣 批判者側が「(西洋)市民的なもの」を善とする価値観を前提として共有する限り、ラムザイヤー問題のどこかを継承してしまうのかもしれません。

ここで思い出すのはチャールズ・ミルズ(1951~2021)の「人種契約」論です。

平等とか正義といった普遍的な理念と考えられているものは、社会契約説においては、市民から湧き上がった契約であると位置づけられます。それに対してミルズは、白人が「正義」(Justice)と言うとき、それは事実上「我々だけ」(Just Us)のものだと、つまり人種秩序を前提においた、非白人たちが入ってこないような契約だったと批判しました。社会契約というのは実際のところ人種契約だ、というわけですね。平等や正義という普遍的な理論そのものを否定するのでは決してなく、それを歴史の文脈におきなおし、それらが植民地主義や奴隷制やレイシズムと同時に在ったということを批判的に問い直すということです。

つまり、ラムザイヤーが植民地主義や性奴隷制の問題に対して契約の「理論」をあてはめたこと自体に、まず普遍主義を身にまとったレイシズム隠蔽の論理があります。と同時に、それを批判する側が「そもそも西洋近代的な契約なんて日本の半封建社会にはなかったんだ」という論理にとどまるかぎり、西洋近代がはらむ白人至上主義が歴史化されることなく理想化されて温存されてしまう。

米山 そのとおりだと思います。ミルズのいう「Just Us」に含まれてこなかった人々にとっては、ネオリベラリズムの暴力は、リベラリズムの延長線上にあるとみえているはずです。

市民社会との関係でいうなら、ウェンディ・ブラウンが、States of Injury(1995)という著書で、「被害者であること」が代表民主制において生み出している問題を提起し、リベラリズム批判を展開しました。「被害者非難論」だという受け止め方もあったようですが、板垣さんの指摘と共通する点があります。

リベラルな市民社会は、構造的暴力を個人の問題として処理したり、例外扱いすることで、白人優位の制度や資本主義の現状を維持する一方で、たとえば「女性」「アジア系」「ゲイ&レズビアン」など、同一主義的で個別化されたアイデンティティをつうじて各々の窮状を訴えさせる、「代表の政治」を作ってきました。つまり、発話の仕組み自体やその歴史的背景は問わないまま、「被害」を訴える立場だけを承認するのです。

そこに生じるのは、この仕組みによって定められた個別の政治的アイデンティティが、現状保全や「多様性の管理」のための新たな統治の標的にされてしまう、という厄介な問題です。じつはこの矛盾こそが、ラムザイヤーたちや在特会の、「「被害者」の立場を利用している」という被害者非難論の妄想を招いてもいるのです。

「Injury」、すなわち何らかの不正義によって損傷を受けている被害を告発することや、これまで損傷とはみなされてこなかった状況が初めて損傷だと理解されること自体には、地殻変動の力が備わっています。ですから、「傷ついていること」はそのままに、しかし国民化された公共空間内で配分されるアイデンティティとしてではなく、国境や立場の違いを超えた水平的な連携をつうじて、統治の標的とはなりえないものへとげることはできないか。その新たな一手が問われているのだと思います。

板垣 日本軍「慰安婦」問題について、これを単なる日韓の外交問題に還元してしまうことがはらむ問題も、いまおっしゃったリベラルな政治的アイデンティティ論から考察しておく必要がありますね。つまり、「日本」と「韓国」という集合的な国民的主体をあらかじめ立ち上げたうえで、日本軍「慰安婦」問題を、「日韓対立」や日韓間の単純な加害・被害関係として、つまり国民化された枠組みによって配分して把握したときに生ずる問題です。

ラムザイヤーの場合、この国民化された正義に対して、その枠組みを前提として、「いや被害者と言っている人たちこそが問題だ」と言って攻撃したわけですね。

それとはまた若干違ったかたちで、たとえば朴裕河のように、いわば「日韓和解」の使徒が現れて、韓国ナショナリズムを批判しつつも、国民化された「赦し」を語り、それに対して日本のリベラルな知識人、責任を問い続けることに疲れてしまった人たちが拍手喝采を送ったりするのも、同じ認識の枠組みから生まれたものだと思っています。

そこで欠落しているのは、固有の経験と名をもった個々の被害者たちの存在と、それに対する応答責任です。そうではなく、すでに亡くなった方々も含めた個々の傷の痕跡に議論の基底を設定し、そこからの応答の連帯を通じて、未済の加害責任追及をしながら、解決の道筋を模索しつづけることが重要なのではないでしょうか。

おわりに―「告発」から30年を経て

米山 ラムザイヤー論文をめぐって、実に多様な立場や視点からの批判が、しかも短期間に集結したことは、それ自体がひとつの事件であり、大いなる希望です。

それはこの問題がシングルイシューではないということを示しています。もちろん、批判は個々のコンテクストに沿った問題として提起され、実際の闘いや取り組みも、各所で、それぞれ違ったかたちですすめられているはずです。

その多様な声がこのように結集しているということは、日本軍「慰安婦」問題自体が、根本的には日本による国家責任のたび重なる否認と植民地的歴史認識の問題であると同時に、性に関する規範、階級主義、ミリタリズム、基地問題、レイシズム、セクシズム、ナショナリズム、「核の傘」といった、米国のヘゲモニー下に継続するアジア太平洋地域の冷戦と植民地主義の現況を輻輳的に問うことなしには済まされない問題だということを示してくれているのだと思います。

板垣 確かに私の目にも、これまでアクティビズムや歴史問題に必ずしも積極的にコミットしてこなかった北米の研究者も、今回それぞれの立場から強く反発したということは大きな画期だと思いました。また、コロナ禍の一つの効用かもしれませんが、今日は東海岸で、次の日は韓国で……と、色々なところで時差を超えたオンライン会議が開催されたことは、私個人としては非常に新鮮でした。

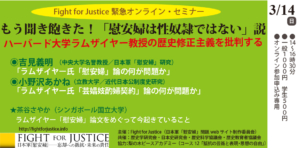

また、Fight For Justiceが日本の複数の歴史学会とともに出した声明についても、英語や韓国語の翻訳が公開されたのですが、その翻訳の過程で日本語原文の誤りが見つかるなど、原文と翻訳という一方的な関係ではない相互作用があって、これも新鮮でした。

発端はひとつの論文でしたが、それがアメリカと東アジアをめぐる知のポリティクスの問題へと話が広がっていったことも、連帯の在り方として未来への可能性と示唆を感じるものでした。今回のような問題は残念ながら今後も続くでしょうから、そういう意味では大切なつながりが生まれたと思います。

―今年(2021年)は金学順さんの証言から30年、NHKのETV特集番組改変事件から20年です。

板垣 女性国際戦犯法廷(2000年)や、それを伝えようとした番組の意義、それが改変された問題の深刻さが理解されていれば、こんな状況にはなっていなかったのではないかという悔しさも感じます。仮に「和解」というものがありうるとして、それは問題に蓋をすることによってではなく、植民地支配責任・戦争責任にきちんと向き合い、加害責任を追及することによってしかありえない、ということを、女性の国際連帯によって示した女性国際戦犯法廷の意義に今一度立ち戻るべきだと思います。

考えてみれば、今回のラムザイヤー論文は、証言と資料と法とをゲーム理論でぐという「荒業」に出たわけですが、それとは真逆に、ポストコロニアルかつ反―男性中心主義的な正義の観点から、この三つをトランスナショナルにごうとしたものが、ほかならぬ女性国際戦犯法廷であったとも思うんです。その意義があらためて浮かび上がってきたように思います。

米山 ゲーム理論は、女性国際戦犯法廷が生み出した知の対極にあるわけですね。そのことを明らかにする意味でも、改竄前のETV特集の放映を求め続けることは大切なのかもしれません。「慰安婦」問題が日韓の外交問題に還元されてしまったのは、改竄以降の主流メディアのフレーミングによるところも大きいと言えそうですね。

繰り返しになりますが、日本軍「慰安婦」問題は、「いま」を形づくる様々な力関係が凝縮された結節点なのです。過去にどう向き合うかは、誰と、どのような関係を結び、どのような未来を求めるのか、そしてそのためには「いま」をどう作りかえてゆくかという問いにつながっています。

ラムザイヤー論文事件は冷戦の前後に作り上げられてきたトランスパシフィックな知の生産・受容の構造の兆候の一つにすぎません。演者や場所は違っても、似たような事態は繰り返されるでしょう。今回、ラムザイヤー論文が「事件」となったことで、来るべき次の事態に備えるうえで様々な英知が共有できたとはいえないでしょうか。

ラムザイヤー論文事件はアメリカが介在する日韓のポリティクスや、日米間の免罪の共犯関係を改めて浮き彫りにしました。しかし、今回の事件がそのことと同じくらい明らかにしてくれたのは、既存のアイデンティティに拠らない、一つではない別の世界を思い描くヴィジョンにも、国境を越えた別のアラインメントができている、ということではないでしょうか。

トランスパシフィックな親密さは、日米の公式的な共犯関係を維持する一方で、これに対抗する、深く、多様で、時には予想外の「拒否」の連携も各所で生み出しています。この対談自体も、そのような対抗アラインメントに連なるものであってほしいと願います。

(2021年6月18日収録。文中敬称略。聞き手=編集部・渕上皓一朗)