■アジア太平洋戦争で最悪の戦場、各地で住民虐殺と強かんが多発

日本軍はルソン島やパナイ島、レイテ島などの島々を占領すると、すぐに各地で「慰安所」作りを始めました。朝鮮人や台湾人、日本人女性を送り込んだだけでなく、未成年者も含めて、地元のフィリピン女性を無理やり慰安所に連行しました。さらに各駐屯地の部隊がたびたび女性を拉致・監禁し、強かんを繰り返しました。

フィリピンを占領した第14軍に、強かん・略奪などが多かったことは陸軍中央でも問題にされたほどでした。また米軍の再上陸が迫った戦争末期には、追い詰められた日本軍は「無人化作戦」を発令し、「ゲリラ討伐」に名を借りた住民の大量虐殺をルソン島南部のリパ市などで引き起こしました。

■マニラ市街戦と「ベイビューホテル・集団強かん事件」

1945年2月から3月にかけてのマニラ市街戦では、スペイン植民地時代からの古い街イントラムロスなどで10万人もの市民が犠牲になりました。富裕層の居住地域だったエルミタ地区では、400人ものさまざまな国籍の女性たちが連行され、次々と強かんされた「ベイビューホテル・集団強かん事件」[1]が起きました。

戦後のマニラ裁判やBC級戦犯裁判、さらに東京裁判(極東国際軍事裁判)などの戦犯裁判では、連合国軍の捕虜に対する虐待も含めて、おびただしい戦争犯罪の証言や証拠が集められ、裁かれました。しかし各地の慰安所に送りこまれたフィリピン人女性や連行されてきた朝鮮や台湾の女性たちが被害者であるケースについては裁かれていません。

■韓国女性たちの闘いがフィリピンの女性たちを動かした

1991年12月、アジア女性人権評議会(Asian Women Human Rights Council/AWHRC)がソウルで開催した「アジア女性人身売買問題会議」で、韓国の女性たちが「慰安婦」問題を訴え、日本政府にともに抗議しようと呼びかけました。

92年3月には、フィリピンの新聞(The Daily Inquirer)が「何千人もの『慰安婦』の中に、19人のフィリピン女性がイロイロにいた」と報道しました。ガブリエラなどの女性団体はパナイ島で調査を開始、年配の女性たちから「日本軍駐屯所に女性たちが集められていくのを見た」との証言を得ました。

ネリア・サンチョさんとインダイ・サホールさんは、他の女性団体に呼びかけて「フィリピン人元『慰安婦』のためのタスクフォース」(調査委員会)を結成し、同時にホットラインを設置して情報を集め、フィリピン政府に調査するよう要求し、日本大使館に抗議しました。

8月には、ソウルで第1回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議が開かれました。会議後、タスクフォースはラジオで、「慰安婦」にされた被害女性に名乗り出てほしいと訴えました。

■ラジオの呼びかけを聞いて名乗り出た被害女性たち

マリア・ロサ・ルナ・ヘンソンさんはカムアウトを呼び掛けるラジオを聞き、92年9月にフィリピンで初めて名乗り出て、社会に大きな衝撃を与えました。その後もパナイ島やミンダナオ島など各他から約174人の女性たちが名乗り出ました。支援者も被害女性たちも、韓国での動きに刺激を受け、励まされたことがきっかけで声を上げ始めたのです。

フィリピンでの被害の特徴は、日本軍の掃討作戦などで家族が虐殺される中、銃剣を突き付けられて駐屯地等で拉致・監禁されて連続的集団的強かんを受けた=性奴隷とされたこと、更に被害女性の約7割が未成年者だったことなどがあげられます。

■46人のフィリピン人被害女性が、日本政府を相手に東京地裁に提訴

その後、タスクフォースと日本の弁護団による詳細な現地調査が行われました。93年4月には、フィリピン人日本軍性奴隷被害者 18人が、日本政府に対して1人当たり2000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴しました。 9月には 28人が加わり、原告は総勢46人になりました。

この裁判は日本軍が占領地のフィリピンで行った数々の性犯罪を明らかにし、当時日本にも適用されていた国際法に照らして裁くことを求めた画期的なものでした。

1994年にはタスクフォースを改編し、被害女性と支援者とで運営する団体「リラ・ピリピーナ」(フィリピンのおばあさん同盟)が結成されました。また96年にはASCENT(女性の人権アジアセンター)の支援で、「女性のためのアジア平和国民基金」に反対する被害女性と中部ルソン、マパニケ村のレイプ被害者とで作られた組織「マラヤ・ロラズ」(自由なおばあさんたち)ができました。2000年には「ロラズ[2]・カンパニエラ」(キャンペーンするおばあさんたち)がパナイ島のロハス市を中心に作られました。

このように、立ちあがった女性たちを支援する動きは、フリピンの中に広がっていったのです。

■10年にわたった裁判は、「国家無答責」「時効」などの理由で敗訴に

東京地裁と高等裁判所での審議には、マリア・ロサ・ルナ・ヘンソンさんやトマサ・サリノグさんら約30名の原告が来日し、陳述を行いました。 しかし98年 10月の一審判決は、被害女性の請求を全面的に退けるものでした。二審でも「旧憲法下では国が民法上の損害賠償責任を負うことはない」とする「国家無答責」の原則を挙げて請求権を否定し、「請求できる期間は過ぎて消滅している(時効)」として、被害状況の認定さえしませんでした。また、国際法は「国家間のもので個人の請求権を認めるものではない」と退けました。その後最高裁判所に上告しましたが、最高裁は一度も審理を開くことなく、2003年12月クリスマスの日に上告を棄却し、10年にわたる裁判は幕を下ろしました。

■コロンビア地区連邦裁判所に集団提訴

2000年 9月18日には、プリシラ・バルトニコさんら4人のフィリピン人と、韓国や中国、台湾の被害者15人が、「外国人違法行為申立て法」に基づき、日本政府を相手取りアメリカのワシントンDCコロンビア地区連邦裁判所に損害賠償などを求めて集団訴訟を起こしました。

しかし、2001年 10月に「慰安婦制度は議論の余地のない野蛮な行為」としたものの、商行為ではないということで、請求自体は管轄権がないことなどを理由に却下されました。

■子や孫たちの世代に同じことを繰り返さないために

心身ともに深い傷を負った被害女性たちの戦後は、同時に貧しさとの闘いでもあったと言えます。彼女たちは集まって語り合い、助け合って女性に対する暴力の撤廃を目指して、高齢になっても日本大使館や大統領府前での抗議や街頭デモにも参加するなど、活発に闘い続けてきました。それは自らの人権回復だけでなく、「子どもたちや孫の世代に二度と同じことを繰り返さないため」でもあります。

リラ・ピリピーナでは現在、子や孫たちの世代が「パマナ(継承者)」というグループを作って、被害女性たちを助けて活動を続けています。また2007年には、パナイ島アンティケ州サン・ホセ市の旧市庁舎内に「ロラ・マシン[3]・センター・フォー・カルチャー・アンド・ピース」と名付けられた小さなミュージアムがオープン。トマサ・サリノグさんの勇気ある闘いを引継ぎ、性暴力を根絶するための活動の場となっています。

[1] 林博史「マニラ戦とベイビューホテル事件」関東学院大学経済学部総合学術論叢『自然・人間・社会』第52号、2012年1月

[2]「ロラ」はタガログ語で「おばあさん」の意味。尊敬の念を込め名前に「ロラ」を冠して呼ばれている。

[3] トマサ・サリノグさんの愛称

【参考文献】

・フィリピン「従軍慰安婦」補償請求裁判弁護団(編)『フィリピンの日本軍「慰安婦」性的暴力の被害者たち』明石書店 1995年

・The Task Force on Filipina Victims『War Crimes On Asian Women Military Sexual Slavery by Japan during World War II』1993年

・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(編)『フィリピン・立ち上がるロラたち~日本軍に踏みにじられた島々から』‘wam カタログ9 2011年

・マリア・ロサ・L・ヘンソン『ある日本軍「慰安婦」の回想』岩波書店 1995年

・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(編)『学び・調べ・考えよう フィールドワーク日本軍「慰安婦」』平和文化 2008年

・石田甚太郎『殺した殺された 元日本兵とフィリピン人200人の証言』径書房1992年

・中野聡『東南アジア占領と日本人 帝国・日本の解体』岩波書店 2012年

<参考>

マニラ戦とベイビューホテル事件

林 博史

日本軍による集団強かん事件について、調べたものです。地図は省略しました。 2012.4.15記

はじめに

マニラ戦は、1945年2月3日より3月3日までの1か月間続いた日米両軍による市街戦である。この戦闘によって、マニラ市街は徹底的に破壊され、マニラ市民約10万人が犠牲になった。日米両軍の戦闘行為、特に米軍の砲爆撃による被害が大きかったことも指摘されているが、フィリピンにおいてこのマニラ戦をとりわけ有名にしているのが、その中でおこなわれた日本軍の数多くの残虐行為である。キリスト教の聖職者を含めアメリカ、イギリス、フランス、スペイン、スイス、ロシア、ドイツ、イタリアなどの市民、そしてフィリピン市民が組織的意図的に虐殺される事件がマニラ市内の各所で頻発した。男たちだけでなく女性や子ども、老人も対象にされる無差別の殺害であり、日本軍による占領時期に関してフィリピンで刊行されている文献、回想録では、必ずと言ってよいほど言及されている。こうした歴史的事実とその経験の継承は、フィリピン社会の対日観に大きな影響を及ぼしている[1]。

一連の日本軍による残虐行為の中で、とりわけ悪名高いものが、本稿で取り上げるベイビューホテルの事件である。この事件は、マニラ戦の最中の2月9日から12日(一部は13日)にかけて、日本軍がマニラの中心にあるエルミタ地区の女性たち数百人をベイビューホテルとその近くのアパートメントに監禁し、日本兵たちが次々と強かんを繰り返した事件である。被害者には、フィリピン女性だけでなく、アメリカ、イギリス、スペイン、ロシア、イタリアなど欧米諸国の女性たちも含まれている。

日本語の文献ではこの事件について避けて通るものがほとんどである。他方、英語文献では日本軍の残忍さを象徴的に示す事件として言及されることが多く、無慈悲な強かんの様子が紹介されているが、日本軍がなぜ、どのような指揮命令系統に従って、この事件を起したのか、その周辺地区での一連の住民虐殺などの残虐行為とどのように関連しているのか、などについてのきちんとした分析はまったくなされていない。

幸い、ベイビューホテルに監禁された女性たちは殺されることなく釈放されたので、生存者たちによる証言が多数残され、惨い実態が明らかにされている。マニラを日本軍から解放した米軍は、戦争犯罪捜査にあたって、関連する女性たちに尋問をおこない詳細な尋問調書を残している。その一部は山下奉文陸軍大将の戦犯裁判や東京裁判にも証拠書類として提出されており、またいくつかの英語文献ではその尋問の一部が引用されている。しかし112人にのぼる尋問調書を総合的に分析した研究はまだない。

第二次世界大戦中の日本軍による強かん事件は数多く、日本軍「慰安婦」制度とともに日本軍の性暴力の際立ったひどさが、日本軍の特徴あるいは残虐性を示すものとして指摘されることが多いが、このベイビューホテル事件は、強かん事件のなかでもとりわけ規模が大きく、かつ組織的であると思われる。したがってこの事件の解明は、日本の戦争犯罪・戦争責任研究において避けて通ることのできない課題であると言わなければならない。

本稿では、ベイビューホテル事件についての米軍の捜査報告書を基に検討していきたい[2]。

Ⅰ ベイビューホテル事件の経緯

まずベイビューホテル事件の前後の状況と事件そのものの経過を見ておきたい。

米軍は1945年1月9日にルソン島北部のリンガエン湾に上陸し、そのうち第6軍の第1騎兵師団と第37歩兵師団がマニラに向けて南下、米軍の最初の部隊がマニラ北部のサント・トーマス大学(民間抑留所として多数のアメリカ人などが抑留されていた)とマラカニアン宮殿にやってきたのは2月3日夕方だった。日米両軍の交渉により5日にサント・トーマス大学の抑留者たちは解放された。パシグ河の北岸にあるマラカニアン宮殿も米軍が占領し、マニラ市中心部を目指してパシグ河の渡河作戦が7日に実行されることになる。

マニラにいたのは海軍が主力のマニラ海軍防衛隊(司令官岩淵三次海軍少将)であった。マニラ海軍防衛隊の司令部ならびに司令部大隊や海軍第1大隊・第2大隊など海軍部隊の主力で構成されていた中部隊(海軍防衛隊の主力)は、マニラ市の中心部に位置していた。パシグ河の南側で城壁に囲まれたイントラムロスは北部隊の担当であったが、その南から東にかけての一帯は、ルネタ公園や市庁舎、農務省ビル(マニラ海軍防衛隊司令部)、財務省ビル、国会議事堂など政府関係の立派なビルが並んでいる官庁街だった。マッカーサーが滞在していたマニラホテルはこの地域の海側にある。この一帯に司令部と司令部大隊(大隊長伊地知季久大尉)、その他の付属隊が配備されていた。このあたりのビルがマニラ戦最後の攻防がおこなわれた地域にあたる。

この官庁街の南側がエルミタ地区、エルミタの東側がパコ地区、その南側がマラテ地区になる。エルミタはアメリカ植民地下で発達した地区で、社会的知的エリートがたくさん住んでおり、ドイツクラブやスペインカジノ、イギリスクラブなど欧米系のクラブがいくつもあった[3]。またフィリピン大学やフィリピン総合病院、赤十字ビルが大きな面積を占め、海側には高等弁務官官邸(現在は米大使館)や陸海軍クラブもあった。ベイビューホテルはこのエルミタ地区の西側、高等弁務官官邸の向かい側にあるホテルだった。

日本軍の配備については後でくわしく検討するが、このエルミタ地区には、中部隊のうちの海軍第2大隊(大隊長稲政博海軍大尉、第4から第6中隊)が配備され、後に第5大隊(大隊長木下進大尉)もここに加わった。エルミタの東側のパコ地区には海軍第1大隊(大隊長清水常吉大尉、第1から第3中隊)が配備された。

マニラとその周辺、ならびにルソン島における日本軍の状況については省略するが、マニラの防衛を担当していたマニラ海軍防衛隊(海軍の第31特別根拠地隊を主力)の総人員は、その指揮下の陸軍部隊を合わせて2万2600名程度と推定される[4]。ただベイビューホテル事件との関連で見ると、司令部と司令部大隊などが2000名余り、第1大隊1000名弱、第2大隊1200名余り、第5大隊約420名、その他350名程度、合計約5000名がこのあたりに配備されていた。なおその後、米軍に包囲されて後退してきた兵員も少なくないと思われるが、その人数はよくわからない。

こうした中部隊のほか、イントラムロスを含む北側の地区には北部隊、南側には南部隊などがいた。これらの地域でも特にイントラムロスでは凄惨な住民虐殺が繰り広げられたが、ベイビューホテル事件とは直接関わりはないので省略する。

2月7日に米軍は、市街地の北側を流れるパシグ河を東側から渡河、パコ駅周辺など市街地の東側の地区で激しい戦闘がおこなわれた。10日に米軍はパコ駅を占領、11日にはパシグ河にうかぶプロビソール島(発電施設がある)を占領した。米軍はマニラ市の東側を回りながら南下し、12日には南側のニコラス・フィールドを占領、その日のうちに北東南の三方からマニラ市街地を包囲した。ここにマニラ海軍防衛隊は東方山中の日本軍主力との連絡路を断たれ、逃げ場を失ったのである。

米軍がパシグ河を渡河し、いよいよマニラ市内への侵入が迫ってきた8日、日本軍はイントラムロスで住民のなかから男たちを集めて、イントラムロス内の北端にあるサンチャゴ要塞に連行していった。この男たちは翌日以降、日本軍によって虐殺されることになる。またイントラムロスでは女性や子どもたちも教会などに閉じ込められ、後に多くが虐殺されることになる。

7日または8日の正午に、マニラ海軍防衛隊の岩淵司令官が直率する中部隊の海軍第2大隊からと思われる命令が出されている。そのなかに、「六 比島人を殺すのは極力一ヶ所に纏め弾薬と労力を省く如く処分せよ 死体処理うるさきを以て焼却予定家屋爆破家屋に集め或は川に突き落とすべし」という内容が含まれており、フィリピンの民間人殺害が計画されていたことがわかる[5]。

9日の午後、エルミタ地区において米軍の砲撃を受けて火災があちこちで発生した。日本軍が火をつけたという証言もある。いずれにせよ火災が迫ってきたので家から逃げ出した人もいれば、日本兵が家に入ってきて、外に出ろと命令したために外に出た人もいた。欧米系の住民などはエルミタ地区の東側にあったドイツクラブに逃げ込んだ人たちもいたが、多くは西側の大通りデウィ・ブルーバードのそばにあるファーガソン広場に集められた。すでに夕方になっており、そこには1000人あるいはそれ以上の住民が集められていたようだが、くわしい人数はわからない。

ファーガソン広場に集められる前に、日本兵から、「アメリカ軍はどこにいる」、「ゲリラのメンバーか」などの尋問を受けたという証言もある(2-20)[6]。日本軍は米軍あるいはゲリラが潜入していることを疑っていたと思われる。

ファーガソン広場に集められた住民は、午後7時か8時ごろ、日本軍によって、男たちだけのグループと女性・子どもたちのグループに分けられた。男たちは、広場の周辺の家々に収容されたようであるが、女性と子どもたちは広場のすぐ北側にあるベイビューホテルに連れて行かれ、各部屋に20-30人ずつくらいに分けて入れられた。監禁された女性と子どもの全体の人数は、数百人と見られるが、よくわからない。ベイビューホテルの元経営者の証言によると、ここは約150室あるホテルで、10階ほどのビルだった(2-46)。

女性と子どものグループのなかから、若い女性たちだけ20数名が別に選別され、ベイビューホテルの南隣、ファーガソン広場に面しているコーヒーポットCoffee Potというレストランに連れて行かれた。そこには数人の日本軍将校と思われる軍人が酒を飲んでおり、彼女たちにもウィスキーを飲まようとした。そこで1時間ほどいた後、彼女たちもベイビューホテルの3階あたりの一室に監禁された。夜の9時ごろだったと見られる(この20数人の女性たちをコーヒーポット・グループと呼んでおきたい)。その部屋には家具はなく、床にマットレスだけがあったという。

各部屋ともに明かりはなく、ホテルなのでバスルームはあったが水は出ない状態であり、いずれも真っ暗な部屋に何十人かが押し込められた状態だった。

コーヒーポット・グループの部屋には、しばらくして数人の日本兵が入ってきて、懐中電灯などで女性たちの顔を照らして出て行った。それから数分後、何人かの日本兵が入ってきて、懐中電灯やろうそくで女性の顔を確認し(身体を丸めて顔を隠そうとしている女性がいれば髪の毛をつかんだりして顔を上に向けさせて)、目ぼしいと思われる女性を引きずり出していった。そしてホテル内の別の部屋に連れて行き、一人あるいは複数の将校や兵士たちが強かんをおこなった。その後、女性は兵士によって元の部屋に戻されるか、あるいは放置されたため自分で戻った。このグループは、最初から日本軍が若い女性だけを選び出していたので、ほとんどの女性が被害にあった。

そうした事態はコーヒーポット・グループだけに起きたのではなかった。ほかのグループは、年配の女性から子どもまでの女性たちと男の子どもらで構成されていたが、かれらのいる部屋にも日本兵がやってきて、懐中電灯やろうそくの明かりで若い女性を探し、引きずり出していった。これらのグループでは一部屋に20-30人がいたが、そのうち数人の若い女性が被害にあった。

このようにして、9日の夜は女性たちを恐怖のどん底に陥れたまま過ぎていった。

10日の早朝、ようやく日本兵による襲撃が収まると、女性たちは助けを求めてホテル内を動き始めた。9日の晩も含めてその後の数日も、日本兵たちは日中は米軍との戦闘のためにホテルには居らず、夜になると集まってきたようで、日中は、住民が逃げ出さないように玄関などに若干の警備兵がいただけで、ホテル内の各フロアーでは住民は比較的自由に動き回ることができたようである。

各部屋に分けて入れられていた住民たちは、このままではいけないと相互に連絡を取り合い、多くの住民たちは2階のダイニングルームに集まってきた。ここに200-300人ほどが集まってきたと見られる。大勢で集まっていた方が安全だと考えたからである。娘が被害を被った何人かの母親たちは相談し、日本軍の隊長を探して、あのようなことを止めさせるように頼むことにした。日本軍将校とのやりとりは後で紹介するが、この努力は無駄に終わった。

コーヒーポット・グループの女性たちは、早朝になり日本兵がやってこなくなると、助けを求めてホテル内で母親や家族を探して部屋を出た。家族を見つけて、その部屋で匿ってもらったり、あるいはダイニングルームで家族に合流した。この早朝の時点で、コーヒーポット・グループの女性たちはばらばらになったようである。

この日になってようやく、わずかな水とビスケットなどの食糧が配られたようである。

10日の午後、日本軍は、フィリピン人だけを選び出して、ベイビューホテルの北側のブロックにあるアルハンブラ・アパートメントに連れて行った。その人数は100人から200人くらいと見られる。また一部のフィリピン人は、ベイビューホテルとアルハンブラの間にあるミラマー・アパートメントに移された。ミラマーに移動したのは11日という人たちもいた。したがってベイビューホテルにはフィリピン人以外の欧米系女性と子どもたちが残されることになった。ただし、日本軍は外見によってフィリピン人であるかどうかを判断していたようであり、必ずしも厳密に分けられたわけではなかった。ベイビューホテルに残ったフィリピン人もいたし、フィリピン人の列に入れば釈放されると考えてアルハンブラあるいはミラマーに移された欧米系女性もいた。

この10日の夜には、昨晩と同じように日本兵がそれぞれの部屋やダイニングルームにやってきて、暗闇の中を懐中電灯やろうそくで若い女性を連行し強かんする行為が続けられた。アルハンブラとミラマーのアパートでも同じように日本兵の襲撃を受けた。人々は若い女性たちをできるだけ部屋の奥にうずくまらせて毛布などで覆い、年配者らがその上から覆いかぶさるようにして若い女性たちを守った。女性を連行しようとする日本兵に対して、時には激しく抵抗して阻んだこともあったが、日本兵に殴られたり銃剣を突きつけられ、阻めなかったことも少なくなかった。不幸中の幸いとも言えるかもしれないが、連行に抵抗する人々を殺害するようなことはなかったようである。

なお同じエルミタ地区では、9日にドイツクラブや赤十字ビルにも住民たちが集められていたが、この10日に日本軍によって集団で虐殺されている。これらのビルには欧米系住民が多数逃げてきており、数百人が虐殺された[7]。日本の同盟国であるドイツのクラブに逃げれば大丈夫だと判断したようだが、日本軍は連合国、同盟国、中立国を問わず、白人をすべて敵とみなして殺害したようである。

11日も同じように日中は日本兵は戦闘に出て行き、夜になると同様の行為を繰り返した。ただ9日と10日の夜に比べると日本兵の数も減ってきたようである。

12日の夕方近くになり、ベイビューホテルで火事が発生した。米軍の砲撃によるものと見られる。人々は逃げようと1階に殺到するが、警備兵に止められてしまった。しかしホテルを管理していた日本軍将校は、住民たちの嘆願を聞き入れて逃げることを認めたため、人々は逃げることができた。同じころミラマーでも火災が起きたが、ベイビューホテルと同様に逃げることが許された。

13日の午後にはアルハンブラでも火事になり、人々は逃げることが許された。

こうして12日と13日に、監禁されていた数百人の女性と子どもたちは逃げ出し、エミルタ地区の残されていた家々や、北隣のルネタ公園とその周辺の建物に隠れて生き延びようとした。その中で米軍の砲撃や日米両軍の戦闘に巻き込まれたり、あるいは日本軍によって殺されたケースも少なくなかったが、18日から20日ごろにかけて、一部は22日ごろに、逃げていた住民は米軍に保護されて助かった。

米軍は17日にエルミタ地区の東南にある総合病院を解放しエルミタ地区に進入しはじめ、22日の時点では、フィリピン大学のリサール・ホールに立てこもった一部の日本軍を残して、エルミタ地区のほとんどは米軍支配下に入っているので、その間に逃げていた住民たちは保護された。

その後、米軍は23日にイントラムロスに突入して25日までに同地区を占領、日本軍は官庁街にある政府関係のいくつかのビルに閉じ込められ、3月3日までにその抵抗も終了した。

Ⅱ 被害の実相

ここで体験者の証言からベイビューホテルなどに監禁された女性たちに何がおこったのかを見ていこう。

ファーガソン広場で選別され、コーヒーポットに連れて行かれた後、ベイビューホテルの一室に入れられた20数人のグループの体験から紹介しよう。

コーヒーポット・グループに入れられた14歳のイギリス人少女によると(1-9)、まず日本兵が「スペイン人、スペイン人」といいながら女性を連行していったという。そして「日本兵たちは少女の腕をつかまえ部屋から引きずり出していきました。○○は抵抗し床に転がりましたが、同じようにして、銃剣をつきつけて、連れ出されました。少女たちは泣き叫びながら、連れて行かないように嘆願しましたが、無視されました。」「私たちはとても怯え、できるだけ目を付けられないように努力しました。髪の毛を顔にたらして隠し、できるだけ部屋の隅にうずくまっていました」。

しかし彼女も日本兵によって引きずりだされて別に部屋に連れて行かれ、抵抗し叫ぶ彼女に平手打ちをくわえ、左手でのど元を押さえ、右手で剣を持ちのどに突きつけ、抵抗をあきらめさせたうえで強かんした。その後、部屋に放置された彼女は元の部屋にもどろうとするが、わからず別の部屋に入った。しかしその部屋にいたときにも、夜中に、日本兵によって抵抗する彼女の髪をつかんで床にたたきつけられ、最初に強かんされたときと同じ部屋に連行され、また強かんされた。翌朝、母が呼ぶ声が聞こえたので、母のいるダイニングルームへ逃げたという。

コーヒーポット・グループには、彼女によると半分以上はフィリピン人だったが、ほかにイギリス、トルコ、スペイン、イタリアなどの女性たちも含まれていたという。また彼女の知っている限りでは、それらの女性たちの年齢は、11、12、12、14、14、14、15、15、15、16、16、16、17、18、22、23-4、24、24、25、25、26歳だったという。この21人以外は知らない女性だったという。記憶に基づく証言なので年齢には若干の誤差があるかもしれないが、14歳の彼女とそれほど変わらない年齢の少女たちが多数含まれていたことは間違いない。

その姉で17歳のイギリス人少女も同じコーヒーポット・グループに入れられた(1-10)。その証言によると、自分は部屋の隅にひそんでいて幸運にも助かったが、部屋には13-4歳の少女がたくさんおり、「少女たちはみな泣き叫び、すすり泣き、悲鳴を上げ、多くは祈っていた」と語っている。

24歳のフィリピン人女性の証言によると(1-14)、まず3人の日本兵によって彼女の2人の姉妹が連行された。次に別の少女たちが連行され、その次にほかの少女と本人が連行された。彼女が連行された部屋には3人の日本兵がおり、1人が強かんしている間、ほかの2人は見ながら笑っていたという。彼女は抵抗するが顔を殴られ、3人に強かんされた。その後、3人の日本兵は部屋から出て行ったので、1人で這って部屋にもどったが、しばらくして別の日本兵に連行されて同じ目にあった。その夜、10数回強かんされたという。

その妹の15歳のフィリピン人少女も(1-17)、部屋から日本兵に連れ出されそうになったとき抵抗すると何度も蹴り殴られ、2階上のアルハンブラ通りに面した部屋に連れて行かれた。その日本兵は、彼女を窓のそばにつれていき「川の向こう側にはたくさんのアメリカ兵がいる、われわれはまもなく死ぬので、二人ともかれらを見ることはないだろう」と言って、それからピストルで脅して彼女を強かんした。その日本兵からは「おまえはアメリカ人の赤ん坊ではなく、日本人の赤ん坊を生むだろう」とも言われたという。部屋に戻されてからも、さらに3回連行されて同じような目にあった。その中の一人の日本兵は、日の丸を描いたタオルを頭にまいていたという。

その二人の妹で14歳の少女もコーヒーポット・グループに入れられた(1-19)。彼女も一度、日本兵に連行されたが、生理中とわかり、その日本兵は彼女の尻を蹴り拳銃を抜いて「殺すぞ、殺すぞ」と怒ったが、部屋にもどされたという。彼女の話によると、翌朝、母親のいるダイニングルームに行き、そこで母親や兄弟たちが彼女の上になって彼女たちを守ったが、先に紹介した24歳の姉は、水を求めてダイニングルームから出たときに、しばらく戻ってこず、強かんされたと母親に話していたという。

28歳のイタリア人の女性によると(1-25)、「なにもかもが混乱していて、少女たちはみんな泣き、すすり泣き、祈っている人もいました。廊下から足音が聞こえるたびに私たちは祈り始めました。夜のはじめのころは、やってきたのは将校たちでしたが、後に兵士たちも来ました。(中略)非常に酔っ払って銃剣を持った日本兵を思い出します。彼は銃剣でドアに深い傷をつけて、この銃剣がいかに鋭いのかを少女たちに示しました。その銃剣で、ある少女のスカートを裾からお尻まで切り裂きました」と語っている。

36歳のフィリピン女性は(2-14)、コーヒーポット・グループの中では最年長ではないかと思われるが、マットレスの下に隠れていたので日本兵にみつからずに助かったと証言しているが、連行された少女たちがもどってきたときの様子について、「彼女たちはみんな泣いており、おびえた様子でした。しかし何も言いませんでした。私が覚えているかぎりでは、ほとんどの少女たちは、床に崩れ落ち、身体を折りたたんで目立たないようにし、悲しみ、祈っていました」。「一晩中、拷問と大きな恐怖と苦しみの夜でした」。日本兵は「とても人間ではありませんでした。けだもののように振舞っていました」と語っている。

コーヒーポット・グループの女性・少女たちは10日早朝には部屋を出て、ダイニングルームなどにいる家族と一緒になるなど逃げようとしたが、その後も被害にあった女性もいたようである。いずれにせよ恐怖と拷問の一夜を経験したのである。その中には14-15歳の少女たちが何人も含まれていた。

日本兵の襲撃を受けたのはコーヒーポット・グループの女性たちだけではなかった。

娘二人(1-9、1-10)をコーヒーポット・グループに入れられた39歳の母親は(1-11)、息子と手伝いの女性と一緒に約30人でベイビューホテルのある部屋へ監禁された。その部屋にも日本兵がやってきて、母親と一緒にいた13-4歳くらいのフィリピン少女が連行された。その少女は「泣きながら日本兵から逃れようとしました。少女の母親はひざまずいて連れて行かないように頼みました」。しかし「日本兵は少女に平手打ちをし、彼女をつかんで部屋から引きずっていきました」という。その少女は1時間半後にもどってきたが、泣きながら母親に3回強かんされたと言っていたという。9日の夜だけで、その部屋から5人のフィリピン少女が連行されたという。

翌朝5時ごろ、部屋を出て下の階に行くと、ダイニングルームにたくさんの人がいたのでそこに移った。そこに14歳の娘が来て、昨夜のことを知った。その後も日本兵が来て、娘を連行しようとしたが、娘を守るために抗議してやめさせたという。

32歳のフィリピン女性は、ベイビューホテルでの自分の部屋の様子を次のように語っている(2-5)。「(連行されてもどってきた)少女たちは非常におびえ、何人かはすすり泣いていました。誰も何も話したくありませんでした。誰もが床に場所を見つけ、涙を流しながら横になっていました。髪の毛はめちゃくちゃになり、服は汚れて乱れていました。何人かは血を流し、スカートにも血がついていました。誰もが祈り、子どものいる者たちは泣き叫び、年取った女性たちは嘆き、一晩中、混乱状態でした。日本軍が私たちを片付けようとするときには、私たちは生きていられるとは思いませんでした」。

日本兵の襲撃は夜が多かったが、夜だけではなかった。57歳のロシア人女性の話によると(1-39)、ベイビューホテルで12日午前中、ホテルの最上階でパイプから水がもれているというので、水を求めてある母親とその娘が行こうとすると、日本兵が12歳の娘を連行していった。母親が「やつらが私の娘を連れ去った、やつらが乱暴したのはこれで3人目だ」と泣きながら嘆いた。3時間かそれぐらいしてからその少女がもどってきたが、服の下から血が流れており、完全に消耗しきって恐怖におびえて泣いていた。

10日朝、昨夜に娘たちにおこったことを知った母親たちは、日本兵の暴行をやめさせる相談をおこない(2-34など)、日本軍の隊長と思われる将校たちに働きかけたが、その甲斐もなく、10日と11日の夜も日本兵による襲撃は続いた。

ベイビューホテルに監禁された女性のなかには、何人かの売春婦がいて、若い少女や結婚している女性を守るために、自分たちが行くと語った女性たちがいたという。彼女たちと一緒にいたある21歳のフィリピン女性の証言によると(2-24)、彼女がいたベイビューホテルの部屋には3人の売春婦がいて、身代わりになり、その内の2人はミラマー・アパートメントでも一緒だったという。

すでに述べたように、10日と11日の日中にフィリピン人と見なされた人々は、アルハンブラとミラマーのアパートメントに移されたが、そこでも夜になると日本兵の襲撃を受け、若い女性が部屋から引きずり出されて強かんされる事態が続いた。

30歳のフィリピン女性によると(1-12)、10日アルハンブラに移ってからも部屋から少女たちが連行され、彼女がいた部屋から3日間で約20人が連れだされたという。

18歳のフィリピン女性は(1-13)、10日にアルハンブラへ移されるが、夜、日本兵が一人の女性を連行した。その女性は3人に強かんされたと話していた。次いで彼女が将校らしき人物によって連れ出された。その日本兵は食事と水をやる、一緒に来ないと監禁されている夫が殺されるぞと脅され暴行を受けたという。12日の夜にも彼女は、別の少女と一緒に連れ出された。

アルハンブラに移された20歳のフィリピン女性によると(1-27)、彼女の部屋からは、10日夜に4人の少女、11日夜は2人が連行されたが、12日夜は誰も連行されなかったという。

25歳のフィリピン女性の部屋では(1-30)、10人ほどの少女が連行された。戻ってきた少女は「神様、神様、汚らわしいやつらめ、あいつらは私をレイプした」と泣き叫んだという。またのどに銃剣を突きつけられて連行された少女はもどってくると泣きながら「3人の日本兵が私を辱めた。死にたい」と言っていた。ほかに13歳と15歳の少女は毎晩くりかえし連行された。ある日本兵が、ほかの日本兵が連行しようとするのをやめさせたことがあったともいう。「わたしたちは、身体を丸めて床に横たわっていました。子どもたちを部屋の真ん中に集め、年配の女性たちは壁際にいました。私たちは、髪の毛を顔の前にたらし、顔に土をこすりつけ、できるかぎり醜く見せるようにしました。少女たちは泣き、嘆願し、祈っていました。本当に怖ろしかった。私たちは誰も生きて逃げられるとは思えませんでした。ただ日本兵が最後には私たち全員を殺すだろうと思っていただけでした」と語っている。アルハンブラで彼女たちが与えられた食糧は、汚い水とビスケット、魚の缶詰、ビタミン剤だけだったという。

ミラマー・アパートメントでも同じような状況だったが省略する。

このような悪夢のような夜をすごしながらも、ベイビューホテルとミラマー・アパートメントでは12日、アルハンブラ・アパートメントでは13日に火災が起きて、人々は逃げ出すことができた。しかし日本兵による性暴力はこれで終わったわけではなかった。

27歳のロシア人女性は(2-15)、12日にベイビューホテルを逃げて、近くの家に隠れていた。14日の朝、そこに4人の日本兵が来て、家にいた一人のフィリピンが殺され、彼女はマニラホテルに連行された。ホテルには住民の男たちがたくさんいた。このマニラホテルで彼女は何度も強かんされたという。17日にはホテルから逃げ出すことができた。

なおマニラホテルには、南港地区隊(陸軍第3船舶司令部)の指揮下の特設水上勤務第144中隊(中隊長藤村健一中尉)が配備され、また負傷者の収容にあたっていたが、22日に米軍に占領されている。

29歳のロシア人女性は(2-43)、ベイビューホテルでも3晩続けて10回にわたって日本兵に強かんされた。12日にベイビューホテルを逃げて、3日ぐらい逃げ回ってから、四日目ごろにパラマウントホテルに入った。逃げる途中、ある母親が死んだ際に娘たちを頼まれたので、その少女たちと一緒にいたとき、夜8時ごろ3人の日本兵がやってきて、彼女とその少女たちを強かんした。また彼女は、逃げようとする人たちを日本兵が銃剣で殺したのも見たと語っている。

ミラマーから逃げ出したフィリピン人のグループはルネタ地区を逃げ回っていたときの19日ごろの午後、3、4人の日本兵がやってきた。グループの中に日本語が少しできる女性がいたので、彼女を通じてエルミタの方に逃げたいと伝えると、日本兵は、上官の許可を得るために2人が行くように言って、18歳のフィリピン少女ともう一人の少女を指名した。全員で行こうとするがダメだと拒否された。日本兵は、もし二人が一緒に行かなければ、みんなをここでいま殺すぞと脅した。行くことを躊躇している二人の少女の腕を日本兵がつかんで連れて行った(2-36、2-37)。その18歳の少女の証言によると(2-38)、彼女たち二人は、サンルイス通りのシェルのガソリンスタンドへ連れて行かれ、その裏側の部屋に連込まれた。そこで、二人は別々の部屋に連れて行かれ、一人の日本兵が彼女に床に横になれと命令したので、彼女は「祈り、乞い、泣き、暴れ」「身をよじって抵抗した」。そのため平手打ちをうけ、殴ったり蹴られたが日本兵はあきらめたという。ドアから見えた隣の部屋では3人の日本兵がいて、2人がもう一人の少女の肩と足を抑えて、1人が強かんするというやり方で、3人の日本兵が次々に強かんしたという。

連行されてから約1時間後に二人がもどったとき、18歳の少女の姉の証言では(2-37)、二人とも泣いており、おびえ、顔の表情はとてもひどい状態で、精神的に落ち込んでいるように見え、パニック状態だったという。

この19日前後には、イントラムロス地区内では、サン・オーガスティン教会など住民たちが監禁されていた建物で集団で殺される虐殺事件が頻発しており、壊滅を目の前にした日本軍による最後の大量住民虐殺が展開されていた時にあたる。その後は、日本軍はいくつかの政府関係の堅固な建物に立てこもって抵抗するだけの状況になり、あちこちで逃げ惑っていた住民たちは18日ごろから20日、一部は22日ごろまでに米軍に保護されることになった。

被害者について米軍の捜査報告書による整理を見てみると、米軍は強かん被害者として40人、強かん未遂として36人、計76人の名前を特定している。自らが強かんされたことを認める陳述をおこなっている女性はきわめて少ないので、この数字はかなり控えめの数字と思われるが、そのデータによると年齢別の内訳が表1である。

被害者の最低年齢は14歳である。このイギリス人少女はすでに紹介したように9日夜にくりかえし強かんされている。19歳以下の未成年者だけで16人、未遂を含めると27人にのぼる。ほかはほとんどが30歳以下の20歳代である。コーヒーポット・グループに入れられた女性の中には14歳未満の少女もいたようであるが、日本兵によって部屋から連れ出されたことがほかの女性からの証言によって確認されていない場合、つまり氏名が特定できない場合は、この被害者あるいは未遂の被害者には含まれていないようである。したがってこの表では出てこないが、14歳未満の少女が被害者になっている可能性は高いと思われる。

証言者の年齢について言えば、12歳未満の子どもは「若すぎる」として尋問から除外しているので、12歳が最少年齢である。娘たちが被害を受けた母親の世代の証言も多く、彼女たちの証言が日本軍将校らについての重要な情報源となっている。

被害者の国別人数を見ると、多くがフィリピン人となっている。ただこれが実際の被害者の国別を正確に反映しているかどうかは留保が必要であるように思われる。証言者のなかで欧米系女性の占める割合がやや少ないように見られるからである。本格的な捜査が45年8月におこなわれたことから、欧米系住民、特にアメリカ人は帰国してしまっていた可能性が考えられるからである。

いずれにしても日本軍は、連合国民であろうと同盟国民、中立国民であろうと関係なく対象としていたことは間違いない。フィリピン人とともに白人はすべて敵とみなす意識が、無差別の虐殺と同様に働いていたと言えるだろう。

Ⅲ 米軍による捜査

マニラを奪い返した米軍は、すぐに日本軍の残虐行為、すなわち戦争犯罪についての捜査を開始した。2月23日にイントラムロスのサンチャゴ要塞に入った米軍の第129歩兵連隊は、虐殺された数多くの死体を発見し、そのことを直ちに報告しており、そのほかにも助けられた住民から日本軍の残虐行為の情報が次々にもたらされた。ベイビューホテル事件の被害者たちもすぐに米軍の軍医の検診を受けており、日本軍による集団強かんの事実は2月中には米軍に伝わっていたと見られる。

この事件についての本格的な捜査は6月から8月にかけておこなわれた。最初の宣誓供述書の聴取は6月12日から開始され、ベイビューホテルに監禁された住民の最後の宣誓供述書は8月20日となっている。この捜査によって収集された宣誓供述書は、ベイビューホテルに連行された女性103人、関連する男性3人、計106人がエルミタ地区の住民のものであり、ほかにベイビューホテルのアメリカ人経営者(事件当時は抑留されていたのでホテルの施設についての話が中心である)のものも含まれている。

さらに6月から11月にかけてアメリカに帰国あるいは移住した関係住民の宣誓供述書が4人分、ほかに日本人ウメムラ(後述)の宣誓供述書も残されている。その後、終戦後、加害者を特定するために日本軍人の調査を進めることになるが、被害調査については戦争中にほぼ終わっていたと見られる。

この捜査をおこなったのは、米陸軍太平洋方面軍の法務局戦争犯罪部のスタッフであるが、かれらの捜査結果は9月12日付の捜査報告書としてまとめられ、収集した宣誓供述書とともにワシントンの陸軍法務総監に送られている。この捜査報告書では、強かん被害者として40人を特定している。ただこの人数は名前などが判明したものだけであり、名前が不明の者などは含まれていない。

この報告書の中の「証拠概要」の箇所だけは抜粋されて東京裁判に検察側証拠書類(検察側証拠番号2844号、法廷証拠番号1421号)として提出されている。この「証拠概要」の邦訳は別に資料集に掲載されているので、ここでは省略する[8]。

関連する日本軍の部隊としては、海軍第2大隊(大隊長稲政博大尉)がエルミタ地区を担当していたとしているが、住民たちの証言で挙げられている日本軍将校らの名前はこの第2大隊の主な将校にはないとしており、部隊を特定できなかった。

米軍の捜査によると、ベイビューホテルに連行された住民は、名前が確認できた者が269人であり、全体の人数は、証言によると200人から1000人とバラバラであるが、状況から判断して少なくとも400人であろうと推定している。

実際に強かんされたと米軍が認定しているのは40人であるが、本人が自ら強かんされたことを認めた女性は7人にとどまり、部屋から連れ出されて強かんされそうになったがなんとか免れたと証言している女性が36人いるとしている[9]。

この捜査報告の結論では、事件の性格について「記録からは、この肉欲が計画され仕組まれたものという印象を受けない。しかしながら、避けられない事態に直面した狂信者たちの欲望を満たすために、罪のない人々の権利を悪質にかつ不必要に無視したことは、明白な証拠がある」とし、「要するに、包括的な根本的な動機はないと言ってよいだろう。むしろ、もはやあまり生きられないと知った狂信者たちの欲望をほしいままにさせることを許容したと言えよう」としている。

そのうえで、これらの行為は戦争犯罪にあたるので、キト、アカシ、テラモトあるいは他の犯人を特定し逮捕すれば、強かんならびに強かん未遂の容疑で裁判にかけるべきであると提言している。

1945年10月よりマニラにおいて、フィリピン全域の日本軍最高司令官であった第14方面軍司令官山下奉文大将が戦犯裁判にかけられるが、その起訴容疑の中の一つに「1945年2月9日から13日の間、ベイビューホテルにおいて、約400人の女性が監禁され、約40人が強かんされたとして知られ、ほかに同じくらいの女性が強かんされようとした」ことが挙げられている[10]。

その後、米軍の捜査当局は、捕虜や終戦によって投降した日本軍将兵の尋問をおこない、加害者を特定しようと努力した。マニラ海軍防衛隊の上級司令部にあたる振武集団の集団長であった横山静雄陸軍中将をはじめ計36人の日本軍将校・下士官らを尋問し、マニラ海軍防衛隊の司令部大隊が関連部隊ではないかと判断し捜査を進めた[11]。しかし1946年5月13日付で、戦争犯罪捜査を担当している二人の将校は、関係部隊の主な将校は戦死しており、またほかの部隊が入ってきていた可能性もあるがその詳細は明らかでなく、結局、加害者について命令者も実行者も共に特定することができないとし、この事件捜査を打ち切ることを捜査課長に提案した。

その後、46年12月にこの事件の「証拠概要」が東京裁判にも検察側証拠書類として提出されていることはすでに紹介した通りである。

捜査打ち切り提案から10ヵ月後の1947年3月末から4月にかけて捜査関係部局の間でこの事件の扱いが検討された。そのやりとりの中で3月31日に逮捕課は、加害者は誰も特定されておらず発見もされていないと報告、4月2日再審理課は、加害者を誰も逮捕していないので、このケースを打ち切るように勧告した。それを受けて、14日に打ち切りが決定された。こうしてベイビューホテル事件は、その一部の内容が山下裁判と東京裁判に証拠書類として提出されて、事件の一端が知られることになったが、詳細は公になることなく終わったのである。

しかしその膨大な捜査報告書が残されたことが、今日、その事実を解明するうえで貴重な史料となっていることは言うまでもない。

Ⅳ 関連する日本軍・軍人

次にベイビューホテル事件に関わった日本軍について検討してみたい。このエルミタ地区あるいはその周辺地区に関わっていると思われる主な部隊と部隊長を見てみよう。

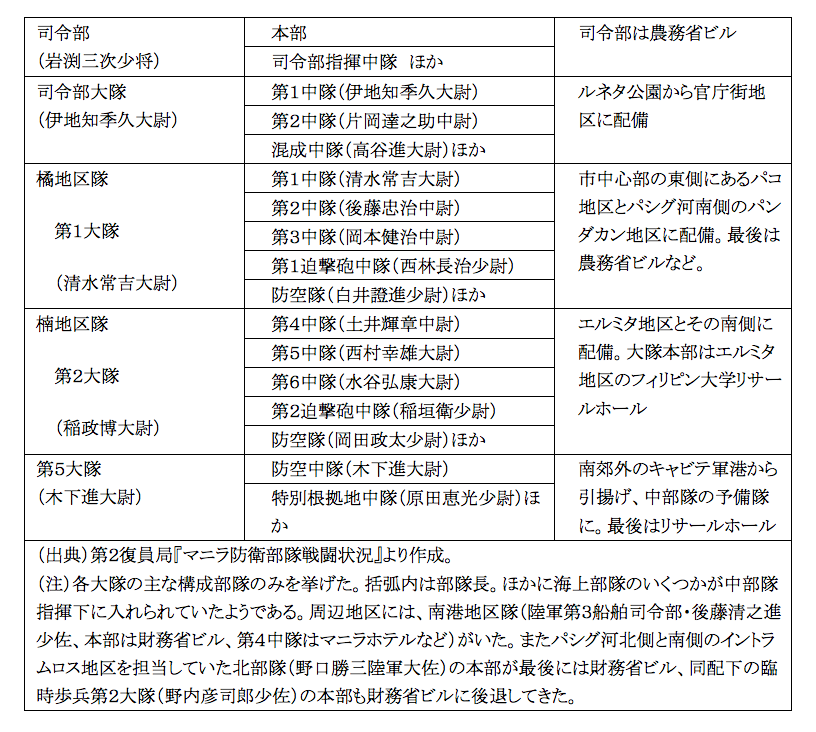

表3 マニラ海軍防衛隊 中部隊(司令部ならびに関連部隊)

図2 マニラ海軍防衛隊 配備図

(出典)前原透『マニラ防衛戦-日本軍の都市の戦い』防衛研修所戦史部、1982年、110頁。エルミタ地区を担当していたのが、第2大隊であることがわかる。

日本軍の配置を見ると、9日にエルミタ地区で住民を狩り出した兵士たちは第2大隊の兵士たちと見てよいだろう。

次にベイビューホテルに集められた住民の証言で出てくる名前の日本軍人について検討したい。

ウメムラは米軍の捕虜になりその尋問調書が残っているが、彼は台湾人であり、軍人ではなく会社員だったようである。彼の尋問調書を読むと、関連する日本軍将校らについてはほとんど知らないとして語っておらず、戦犯追及を意識して誤魔化している印象を受ける。彼はエルミタ地区に住んでおり、知り合いの家族をベイビューホテルから救出している。いずれにせよウメムラは戦犯には相当しないだろう。

住民の証言でしばしば出てくるのが、テラモトである。ファーガソン広場で男女を分ける場面にも登場してきており、ベイビューホテルの日本軍の責任者らしき行動をしている。彼は、ウメムラとの関係で何人かの家族をベイビューホテルから救出することを認め、また12日の火事のときには住民たちが逃げることを許している。証言を総合すると米軍捜査報告書がまとめているところでは、「5フィート7インチ(170cm-注)くらいで、160ポンド(72.5kg-注)ほどあり、45歳くらい。めがねはかけておらず、人目を引く金歯があり、少し口ひげがある」という人物である。

ある母親が、18歳の娘が日本兵に連れ出されようとするのに抵抗し、テラモトが部屋に来たとき、娘を助けてくれと頼んだところ、テラモトは隣の部屋に連れて行ってくれて一晩そこで無事にすごすことができた。翌朝、テラモトが、米軍との戦いに行って死ぬ前に、娘と関係を持ちたい、そうすれば二人を釈放するとその母親に頼んだ。そのときに、テラモトは、ホテルにいる全員を殺せという命令が出ているとも語っている。母親はその要求を拒否し、そしてテラモトが部屋を出て行ったとき、母と娘は元の部屋に逃げもどったが、その後、テラモトが来たときには何も言わなかったという(1-4)。テラモトは兵士を連れて住民たちの部屋に来て、食糧、茶、砂糖、ビタミン剤などを住民に配ったという。また日本兵の行為をやめさせてほしいという母親たちの要望に対して、テラモトは「自分にできることは何もない」と答えたという(1-5)。

テラモトは日中もベイビューホテルにいたようなので、表3に挙げた中部隊の戦闘部隊の一員ではないと見られる。ベイビューホテルはアメリカ人が経営するホテルだったが、日本軍がマニラを占領すると1942年1月にホテルを接収した。当時の経営者はしばらくは運営のために残っていたが、まもなくサント・トーマスの民間抑留所へ入れられた。

ホテルはその後、軍が直接管理し、軍政監部(陸軍)が主に利用していたようであるが[12]、米軍の上陸を前にしてマニラにいたほとんどの部隊はルソン北部などの山中に移動してしまったので、この45年2月時点でどの部隊が管理していたのかわからない。住民たちは彼のことをキャプテンと呼んでいるが、キャプテンとは海軍では大佐、陸軍では大尉を示すが、マニラ海軍防衛隊の構成から見て海軍大佐とは考えられない。ホテルの警備兵たちを指揮しているので、その隊長という意味で住民たちはキャプテンと呼んでいただけではないかと思われる。

マニラ海軍防衛隊を構成する海軍部隊については、小隊長クラス以上の詳細な名簿があるがテラモトあるいはそれらしき名前は確認できない。マニラ海軍防衛隊の指揮下には陸軍部隊もあるが、エルミタ地区には配備されていないので、その可能性は少ないように思われる。

テラモトは比較的年齢も上のようであり、日本兵の行為を制御できなかったことを考えると、ホテルの管理を任されていた後方部隊の将校ではないかと思われるが、それ以上確認できない。

次にキト(あるいはキド)という将校らしき人物が出てくる。ホテルの夜担当の将校とも見られている。捜査報告書では、「異常に背が高く、約5フィート11インチ(180cm―注)あり、がっしりした体格で、32歳くらい、顔立ちはよく、色白である」とされている。流暢な英語を話し、ドイツ人と日本人の混血だと言っていた。左手には包帯をまいており親指以外の指はなくなっていたようである。

23歳のフィリピン女性の証言によると(2-13)、ベイビューホテルへ入ると、日本兵が彼女が抱いていた赤ん坊の息子を奪おうとした。拒むと日本兵が平手打ちをしたので、彼女は平手打ちを仕返したところ、日本兵が怒って銃剣を取り出し突きつけた。するとキトという将校がその日本兵を止めたという。キトから、アメリカ人ではないかときかれたので、ドイツ人とスペイン人の混血だと答えたところ、母親と3人は3階のキトの部屋に連れて行かれた。キトは少ししてマットレスを持ってきて、さらにソラノ夫人と子どもたちも連れてきた。何が必要かときくので水がほしいと要望した。キトに対して、日本兵を部屋に入れないように頼んだが、彼はどうしようもないと答えた。まもなく彼は水と缶詰を持ってきて、しばらく部屋で話をしたが、キトは英語がうまかったという。キトが話したことは、下士官や兵が少女たちに、いろいろやっているが、自分にはどうしようもない、兵士たちは戦っていて前線からもどってくると、やりたいことは何でもやれるので、将校は誰もやめさせることができない、やりたいことは何でもできる。かれらは翌日には戦いにもどり、何人かは戻って来れない。だからそれほど長くは生きられないというようなことを話したという。

10日のお昼に、多くの少女が暴行をうけていることをキトに伝えたが、彼は「兵士たちにおとなしくするようにできるかぎりの努力はしたが、何もできなかった」と答えたという。

翌朝、彼女の義理の姉妹と出会ったが、その姉妹は昨晩、日本兵に強かんされていた。部屋にキトが来たとき、彼女たち、フィリピン人たちと一緒に行くか、白人とここに留まるか、たずねたので、残ることにしたが、キトは2階のダイニングルームが一番よいと言うので、ダイニングルームへ移ったという。

キトは中尉ではないかと米軍は推測しているが、海軍防衛隊の名簿で似た名前を探すと、連合通信隊の第1分遣隊長木戸平吉兵曹長(2月にマニラで戦死)がある。連合通信隊の本部はマニラ南郊外のマッキンレーにいたが、一部はマニラ市内にいたようなので、この人物の可能性がなくはないが、あまりありそうにない。

もう一人重要な人物としてキャプテン・アカシがいる。

52歳の歯医者だったフィリピン人男性モーリシオ・ババサ氏の証言によると(1-63)、9日の夕方6時か7時ごろ、家の周りで火事がおきたために家を出て、ファーガソン広場に行ったところ、そこでウメムラと出会い、妻とウメムラと一緒にベイビューホテルへ行った。ホテルのロビーで早朝までいて、その後、エルミタ地区にあったウメムラの家に行った(15、6日ごろまで滞在)。ウメムラは彼の患者だったので知っており、ウメムラは英語がうまかったという。アカシも彼の患者だったという。

彼はウメムラに家族をベイビューホテルから助けてくれるように頼んだ。ウメムラはアカシに依頼して、ババサの家族をホテルで探して連れ出して、10日午前10時ごろ自分の家に連れてきた。このときにベイビューホテルから助け出されたモ-リシオの義理の妹によると、アカシが自分たちの名前を書いたリストを持ってきて、彼女を含めて家族8人が連れ出されてウメムラの家に連れて行かれたという(1-48)。

モーリシオはさらに知り合いの別の家族も助け出してくれるようにウメムラに頼み、その家族は助け出されて翌11日にウメムラの家にやってきた。

ウメムラは、彼に対して「男たちを最初に連れてくる、なぜならかれらは危険な状態にあるので、その後で女性たちだ」と日本軍が男たちを射殺しようとしていると言ったという。その言葉を横で聞いていたババサ夫人によると、「ファーガソン広場の近くに監禁されている人々(男たちのこと―注)は銃殺される危険な状態にある。なぜなら日本軍の上級司令部から、日本軍がその地区から撤退する前に、すべての民間人を射殺すべしという明確で文書による命令が出されているからだ」とウメムラが話し、さらにウメムラは、キャプテン・アカシはウメムラに対して、それをなんとか避けられるならば、その命令を実行しないようにしたいが、そのためにアカシは上官から厳しく叱責されたと話していたと夫妻に語ったという(2-2、1-63)。

ウメムラの供述によると、彼がアカシに対して、なぜかれらを拘束しているのかたずねたところ、アカシは、かれらはみんなゲリラ活動の容疑者だ、「彼らは殺されるだろう」と答えたという(2-47)。

またあるフィリピン女性によると(2-13)、10日午後、アカシと別のある将校が議論をしており、別の将校は、われわれはかれら全員を殺すだろうと言っていた。その将校になぜフィリピン少女を他の者たちから分けたのか質問すると、「われわれはその少女たちを家に帰すのだ」と答えたので、「なぜ私たちは帰してもらえないのか」というと、「おまえたちはこのまま留めておく。われわれは白人を憎んでいる」、さらにその将校は笑いながら「おまえたち全員を殺せと言う命令が出ている。しかしわれわれは待っている。なぜならアメリカ軍がやってくるのを食い止めるために、白人の女たち全員を、わが軍の前線として使うことにするかもしれないからだ」と言ったという。

その女性はアカシに対して、昨晩は一晩中、少女たちが暴行を受けたと訴えたところ、彼はただ首をふり、「私はできるだけのことはしている。少女たちを守るためにできるかぎりのことはするつもりだ」と答えたという。

ウメムラによると(2-47)、アカシはタフトアベニューの方へ移動していったという。彼は機関銃部隊の一員ではないかという証言もあり、タフトアベニューは米軍が迫ってきていた方面なので、前線に送られたのではないかと見られる。ただキャプテンと呼ばれていたことについては疑問であり、またマニラ海軍防衛隊の名簿にもそれに似た名前はない。このアカシについても所属部隊はわからない。

ウメムラの家には、アカシとともにニシヤマという将校らしき人物がいたようだが、この人物についてもよくわからない。

ミョウジンという将校らしき人物は、18歳のフィリピン女性をベイビューホテルに集団で収容する前に、彼女を選んである部屋に連れて行き、拒否すればお前を殺すと脅して彼女を強かんしたという。ミラマーに移ってからミョウジンに連れ出されて同じようにされたという(2-45)。あらかじめ少女を選んで連れて行ったというのは将校か下士官と思われるが、ミョウジンに似た名前は名簿にはない。

先に紹介したように、2月7日または8日にフィリピン人を集めて殺害するようにとの命令が、中部隊の海軍第2大隊から出されていた[13]。エルミタ地区のドイツクラブや赤十字ビル、あるいはイントラムロスではこの命令が実行されていたことから考えて、ファーガソン広場の周辺の家々に監禁された男たちも、さらには女性子どもたちも、然るべきときが来れば殺害されることになっていたと思われる。したがって住民たちがこれらの日本軍将校(あるいは将校と思われる人物)から、自分たちが殺されることになっていると聞いた話は、おそらく事実と見てよいだろう。しかし幸いにもファーガソン広場に集められた住民たちは、集団虐殺にはあわなかった。このことは、テラモト、キト、アカシらの関係する日本軍将校(あるいはそれに準ずる地位の者)の、住民殺害への消極性がその一因ではなかったかと推測される。

Ⅴ 事件の組織性・計画性をめぐって

住民の集団虐殺は免れたとはいえ、ベイビューホテルとその周辺のアパートメントでくりかえされた強かんは、きわめて非人道的な犯罪というしかない。エルミタ地区で一斉に住民の狩り出しがなされたことから、第2大隊本部あるいはその上級司令部(マニラ海軍防衛隊)からの命令による狩り出しであったことは間違いないだろう。北部隊の担当地区であるイントラムロスでもその前日の8日に同じような住民の狩り出しがおこなわれたことを考えると、マニラ海軍防衛隊司令部からの命令に基づいて住民の狩り出しが実施されたと考えてよいだろう。その際に、抗日的と見なした住民を大量に処刑することも予定されていたことはすでに述べた通りである。

ただ若い女性たちだけ数十人を選別したこと、さらに毎晩、日本兵たちに女性襲撃をおこなわせたことは、どのレベルの司令部・本部が許可したのか、日本軍が意図的に若い女性たちを集めて最期が迫った将兵への性的「慰安」を提供する目的でベイビューホテルに集めたのか、各部隊に女性たちを自由にしてよいという指示ないし通達をおこなったのか、あるいは女性たちが集まっているという情報を聞きつけた将兵たちが自然に夜になると集まってきて襲撃をおこない、後方部隊の将校たちには止められなかったという非計画的な事態だったのだろうか。しかしながら、そうしたことを裏付けたり、示唆するような資料も伝聞情報もない。米軍の捜査報告書の分析は非計画性に傾斜した見方だった。

岩渕司令官が9日にマッキンレイに行き、11日に市内の司令部に戻るが、9日の時点では岩渕司令官はマニラからの撤退を考えていたと思われることを考慮すると、岩淵司令官が若い女性たちだけを選別して、このように扱うことを命令あるいは指示していたとは考えにくいように思われる(もちろん完全に否定はできないが)。むしろ女性と子どもたちだけをベイビューホテルに監禁するにあたって、ファーガソン広場での選別を指揮していた部隊によってなされた可能性が高いのではないかと思われる。そうするとその命令は第2大隊大隊長あるいは第2大隊の中で住民の狩り出しを担当した将校(少なくとも中隊長以上のクラス)の判断によるものではないかと思われる。マニラからの撤退は、岩渕司令官と上級司令部との間でのやりとりで議論されていただけで[14]、司令官以外の将兵たちには、マニラから撤退する可能性は知らされていなかったと考えられるので、もはや残された時間があまりないと考えた、現場の将校たちがベイビューホテルを一時的にこのような形で利用することを考え実行したのではないかと思われる。

また毎晩、将兵たちがベイビューホテルやミラマー、アルハンブラにやってきたことを考えると、米軍が迫ってきて激しい戦闘が行われている中、夜になったからとはいえ勝手に持ち場を離れるようなことが許されるはずはないので、中隊や大隊レベルの指揮官や将校たちが、将兵のそうした行動を許可していたと見るべきだろう。このように考えると、少なくとも第2大隊の組織的な行為と見るべきだろう。

コンノートンらの著作では、「日本軍がおこなったことは、戦闘地域の近くに“女郎”屋あるいは売春宿を設けることだった。そうすることによって戦闘任務をはずれてやってきた海軍陸戦隊が、戦闘で死ぬ前に楽しみ夢をかなえるようにするためだった」としている。まったく間違いとは言い切れないが、これを売春宿あるいは慰安所と言えるかどうかは難しい[15]。

わかっているかぎりの情報に基づいて言えることは、日本軍が組織的に女性と子どもたちだけを駆り集めてホテルに監禁したこと、特に20数人の若い女性だけを選別して一室に隔離したこと、これは明らかに組織的意図的な行為である。特に後者を選別したことは性的対象にする意図があったことを示すものといえるだろう。ただこれがあらかじめ計画されていたのか、あるいはその場で現場の将校たちの判断でおこなわれたのか、よくわからない。住民の狩り出しと選別は、第2大隊が中心におこなったと考えられる。ただそれを計画あるいは指揮したのが、第2大隊なのか、あるいはマニラ海軍防衛隊の本部が関わっているのか、はわからない。

9日より毎晩、多数の日本軍将兵がベイビューホテルとアルハンブラ、ミラマーのアパートメントにやってきて女性を連れ出して強かんを繰り返したが、将兵が夜間にベイビューホテルなどに来ることができたこと自体が、日本軍が組織的に許可あるいは容認したとしか考えられない。それだけでなく、ベイビューホテルなどに行けば、女性を自由に選んで性的行為をおこなえるという情報を将兵に伝えていたと考えられる。夜になるとやってきた日本軍将兵は海軍第2大隊の将兵が多かっただろうと推測できるが、第2大隊だけにとどまらず、司令部や司令部大隊、ほかの周辺地区にいた部隊からもやってきていた可能性は高い。そうしたことを考慮すると、ベイビューホテルへ女性たちを監禁したこと自体が、第2大隊の単独の判断というよりは上級の司令部(司令官ではなくても、参謀など司令部のスタッフ)の判断だと考えたほうがよいかもしれない。したがって、米軍の捜査報告書の結論のように非計画的な、ただ欲望にかられただけの行為であるかのような分析は妥当ではないように思える。

海軍第2大隊は兵員の約9割が戦死し、将校もほとんどが戦死している。それにしても住民の証言から出てくる日本軍将校と思われる人物の名前がこれらの部隊の名簿にはないことをどのように考えればよいのだろうか。マニラ海軍防衛隊を構成する兵員の多くが、寄せ集めの急造部隊なので、ベイビューホテルの監督にあたっていたのは、比較的年齢が高いテラモトや、負傷していたキトのような戦闘部隊には編入しなかった要員だったのかもしれない。そうした将校たちであれば、戦闘部隊の将兵の暴行を抑えられなかったのは説明がつく。

ここで旧ユーゴスラビアでおきた、「レイプ・キャンプ・ケース」と呼ばれているフォチャ事件に言及しておきたい。フォチャにおける集団強かん事件を扱った旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所による裁判は、国際人道法(戦時国際法)の歴史上、初めて“強かん”を人道に対する罪と認定し、加害者を裁いた裁判であるからである[16]。その判決は2001年2月22日に下され、ボスニアのセルビア軍の3名に12年から28年の禁固刑の有罪判決を下した。

1992年から93年にかけてボスニア・ヘルツェゴビナのスルプスカ共和国にあるフォチャでは、ムスリムの男たちが集められて拘禁されたのとは別に、女性と子どもたち数百人あるいはそれ以上がフォチャ高校に集められた。一部はそこから近くのスポーツホールなどに移された。そこでセルビア軍兵士によって順に連れ出されて強かんされていった。それが数週間から数か月続いた。ここでもベイビューホテル事件と同じように10代前半の少女も犠牲になった。

このフォチャ事件の場合は、ボスニアのセルビア軍がこの地域を制圧していた時期におこなわれたものであり、マニラ戦の状況とは異なるが、男たちと女性子どもを分離して監禁し、監禁した女性グループのなかから兵士たちが若い女性を選んで連れ出し、別室に連行して強かんを繰り広げるという点では共通するものがある。

ベイビューホテル事件において、もし加害者を逮捕することができていれば、集団強かんを戦争犯罪として、しかも単独の訴因で裁いた最初の戦犯裁判になったかもしれない。第二次世界大戦後の戦犯裁判では強かんを戦争犯罪として裁いたケースが少なくないが、いずれも虐殺、虐待など一連の残虐行為の一つとして強かんを訴因に含めているものであり、性暴力だけで訴追したケースはほとんど見られない。日本軍「慰安婦」への強制を「強制売春」として訴追したケースはあるが、集団強かんをそれだけで訴追したケースはないので、このベイビューホテルは加害者を特定、逮捕していれば、きわめて重要な裁判になったはずである。その場合、米軍が通例の戦争犯罪だけで裁いたか、あるいは人道に対する罪も含めて裁いたかどうかはわからないが、米軍は人道に対する罪をBC級戦犯裁判にも適用したケースがあるので、集団強かんを通例の戦争犯罪だけでなく、人道に対する罪として裁いた可能性もありえただろう。

日本軍関係の史料がほとんど残っていないので、なぜ日本軍がベイビューホテル事件のようなことをおこなったのか、その理由は状況から推定するしかないがいくつか考えられる理由を検討しておこう。

第1に日本軍が満州事変以来の十数年にわたる戦争のなかで、軍「慰安所」を設置し、将兵たちもその利用を当然のことと考えていたことが挙げられる。女性に対して性行為を強要することを何ら疑問に感じないようになっていたし、マニラはそうした慰安所や一般の売春宿、将校用料亭などが戦争終盤までたくさんあり、それに慣れていたこともあったかもしれない[17]。日本軍将兵の場合、一般的に、死ぬ前に女性を買いに行くことがごく当然のこととしておこなわれており、追い詰められて死を間近にした将兵たちが、担当地区にいた若い女性を監禁し性行為を強要したことは、彼らにとっては自然なことであったのかもしれない。性暴力を暴力と感じない軍隊であったことが最大の理由として挙げられるだろう。

第2にフィリピン人に対する敵視である。同時に白人すべてを-連合国・同盟国・中立国を問わず-敵視する傾向が強かった[18]。“敵の女”を性的に自由にすることはしばしば見られることである。マニラでは監禁した女性たちを殺すことが考えられていたこともあり、どうせ殺すならばその前に、と考えてもおかしくない。住民を虐殺する前に女性たちを強かんすることは、中国などの敵性地区(抗日勢力の強い地区)ではしばしば見られたことであり、日本軍の認識ではマニラ市内はそうした敵性地区と見なされていたと見てよい。

このように日本軍の長期にわたる侵略戦争の経験がこのベイビューホテル事件にも反映していると考えられるが、同時にフォチャ事件を見ると、もう少し普遍的な要因もあると言うべきだろう。この点については今後の課題としておきたい。

おわりに

数百人にのぼる女性たちをホテルに監禁し、3晩あるいは4晩にわたって、次々に日本兵がやってきて強かんを繰返したベイビューホテル事件は―被害女性の人数は数十人かあるいは百人以上になるかもしれない―、日本軍がおこなった性暴力の中でも、組織的なものであったと言えるだろう。軍紀の乱れによる個々の将兵の非行というものではまったくない。日本軍慰安婦制度そのものが組織的な性暴力のシステムであるが、それを別とすれば、このベイビューホテルほどの大規模で組織的な強かんは、日本軍であってもそれほど多くはないように思える[19]。

日本軍関係者の多くがマニラ戦の中で戦死し、生き延びた将兵もこの事件については一切口をつむって何も語ろうとしてこなかった。上級司令部の命令によるものだとしても、米軍との戦闘がおこなわれる中で、こうしたことのために文書が作られたとは考えられない。日本軍の意図を示すような手がかりが今後見つかるような可能性はほとんどないと言えるだろう。しかしながら、100人以上の貴重な証言によって、この事件の実態は詳細に明らかにすることができる。残念ながら日本において、この事件の事実を明らかにしようとする試みを誰一人としてやってこなかった。

近年、日本の侵略戦争とそのなかでの残虐行為に関わって、日本とアジア諸国・国民との「和解」がよく語られるようになった。しかし、南アフリカなどの「真実和解委員会」という名前に示されるように、「和解」が成立する前提には、真相究明が不可欠である。ベイビューホテル事件ほどの人道に反する大きな事件を闇に葬ったままの「和解」とは一体何であろうか。ほとんどの日本人がこれほどの事件の存在さえも知らないままの(無視しての)「和解」とは何だろうか。

マニラ戦の研究はまだ始まったばかりであり、本稿はそのための初歩的な研究にすぎない。

*関東学院大学経済学部総合学術論叢『自然・人間・社会』第52号、2012年1月

(注)

[1] マニラ戦に関する主な研究については、林博史「資料紹介 日本軍の命令・電報に見るマニラ戦」『関東学院大学経済学部総合学術論争 自然・人間・社会』第48号、2010年1月、参照。

[2] この捜査報告書は、連合国軍最高司令部GHQ/SCAPの法務部 Legal Sectionの 管理課Administrative Divisionの文書群のなかの「戦争犯罪ファイル 1946年-1950年 War Crimes File, 1946-50」Report No.61、「1945年2月9日から13日の間、フィリピン諸島マニラのエルミタにおける、さまざまな国籍の、40人の民間女性への強かんならびに36人の民間女性への強かん未遂についての捜査報告」 “Investigation of the Rape of Forty Civilian Women and the attempted Rape of Thirty-six Civilian Women, of Various Nationalities, in Ermita, Manila, Philippine Islands, During the Period 9-13 February 1945”である(米国立公文書館所蔵、RG331/GHQSCAP/Box1113)。なお強かん被害者が特定できる情報は記載せず、ここでは分析の必要上、年齢と国別のデータのみを使用する。なお国別というのは、尋問においてナショナリティは何かという質問に対する本人の回答として示されたものである。

[3] Jose Ma. Bonifacio M. Escoda, Warsaw of Asia: The Rape of Manila(Revised Edition), Quezon City : Giraffe Books, 2001, p.8.

[4] 注1の拙稿、71頁、参照。

[5] この命令の詳細については、前掲拙稿83-85頁。

なおそこでの叙述にはいくつかの間違いがあったので訂正させていただきたい。拙稿では「海軍第2大隊の指揮下には、木下進海軍大尉を中隊長とする防空中隊があった」とし、「木下中隊長は、2月15日に戦死している」としている。この記述は、第2復員局『マニラ防衛部隊戦闘状況』1947年5月5日、に基づいている。しかし戦後直後にまとめられたこの文書には間違いが散見され、また第5大隊の表記が欠落していたため、木下大尉の防空中隊が第5大隊指揮下であることを見落としていた。正確には、第5大隊(大隊長木下進海軍大尉)の下に木下大尉が中隊長を兼任する防空中隊があった。また木下大尉は15日に戦死しておらず、第2大隊長のそばに控え少なくとも21日までは生存していた。第5大隊は戦力的には第2大隊の3分の1程度の兵力しかなく、第2大隊の応援的な役割を果たしていた。第2大隊長の稲政博大尉についても拙稿で「2月11日にパコで戦死したとされている」と書いたがこれも同『戦闘状況』の記載間違いであり、稲政大尉は12日に重傷を負うが死亡したのは21日のことである(児島襄『マニラ海軍陸戦隊』新潮社、1969年、148-150頁)。以上が訂正点であるが、84-85頁の結論部分については訂正する必要はない。

[6] 捜査報告書に収録された宣誓供述書については、証言者の番号で出典を示す。報告書は2分冊にわかれており、供述書など文書にはそれぞれ番号が付けられている。2-20とは、第2分冊の文書番号20を指す。必要に応じて証言者の年齢、性別、国別を示すが、証言者の名前は記さずにこの番号で示す。

[7] Richard Connaughton, John Pimlott, & Duncan Anderson, The Battle for Manila, Novato : Presidio Press, 1995, pp.120-123.

[8] 吉見義明監修、内海愛子、宇田川幸大、高橋茂人、土野瑞穂編『東京裁判―性暴力関係資料』現代史料出版、2011年、146-152頁。これは東京裁判の弁護人・被告用に邦訳されたものである。

[9] 性暴力の被害者の集団のなかで、自分は免れたと証言している者が少なくないことは旧ユーゴスラビアでも見られる。1990年代以降の旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所の段階では、性暴力被害者に対するケアの必要性と方法がかなり配慮されるようになっていたが(ジョン・ヘーガン、本間さおり訳『戦争犯罪を裁く-ハーグ国際戦犯法廷の挑戦』NHK出版、2011年、第6章)、この1945年時点では、米軍の尋問者は男の将校だけであり、しかも尋問の仕方を見ていると、今日の基準ではセカンドレイプとしか思えないような乱暴な尋問をおこなっていると言わざるをえない。

[10] 331/SCAP/1723(米国立公文書館所蔵)。

[11] 1945年9月の捜査報告書では海軍第2大隊が関連する部隊としていたが、なぜこのように認識を変えたのかは、よくわからない。

[12] 日本のフィリピン占領期に関する史料調査フォーラム『日本のフィリピン占領』龍渓書房、1994年、51頁。

[13] この命令の分析は、前掲拙稿83-85頁。

[14] マニラを放棄して撤退することについては、マニラ戦をめぐる大きな問題であり、なぜ撤退しなかったのかについては多くの議論をよんでいるが、筆者としての整理は、前掲拙稿73-75頁、参照。

[15] Richard Connaughton, ibid,, p.114. このような短期的な集団強かんの場を慰安所と言えるかどうかは、議論がある。筆者としては、集団強かん事件と規定した方が妥当ではないかと思われる。

[16] 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所のウェブサイトUnited Nations: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia( HYPERLINK “http://www.icty.org/”http://www.icty.org/)に掲載されているJudgement ListのKunarac et al., “Foca” の裁判記録より。ジョン・ヘーガン『戦争犯罪を裁く』第6章、Kelly Dawn Askin, War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals, Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Chapter 7, 参照。なお人道に対する罪だけではなく、通例の戦争犯罪としても有罪を認定している。

[17] マニラにおける日本軍「慰安所」の状況については、上田敏明「フィリピンの『慰安婦』・性暴力の実態」西野瑠美子・林博史編『「慰安婦」・性暴力の実態Ⅱ 中国・東南アジア・太平洋編』緑風出版、2000年、参照。東南アジア全域の中でのフィリピンの慰安所の特徴については、同書所収の拙稿「東南アジアの日本軍慰安所」参照。なおこの上田氏の論文の中で、Alfonso J. Aluit, By Sword and Fire: The Destruction of Manila in World War 2, 3 February-3 March 1945, Makati: Makati Bookmark, 1994、に依拠して、ベイビューホテル事件についても紹介している。

[18] 林博史「資料紹介 日本軍の命令・電報に見るマニラ戦」において、日本軍のフィリピン人観をくわしく検討している。

[19] 強かんの被害の大きさから見ると、南京攻略時の南京虐殺のなかでの強かんの多さが際立っているが、それは軍紀の乱れとそれを軍上層が放任したことによるものが中心であり、ベイビューホテル事件とはかなり様相を異にするように思える。