戦前日本においても公娼制度は「奴隷制度」と批判されていた

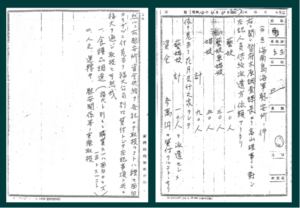

「「慰安婦」は性奴隷ではなく、公娼制度下の女性たちだった」とする見解に反論して、「慰安婦」は「公娼」ではないとこと、その上で、娼妓・芸妓・酌婦などの女性たちのなかに、「慰安婦」に徴集された人たちが存在したことは別項目で説明しました。そして、娼妓・芸妓・酌婦自体が「性奴隷」に等しかったこと、そうした「性奴隷」状態に置かれていた女性たちの境遇につけこんで、軍や軍の命令を受けた業者たちが彼女たちを「慰安婦」に徴集したことを説明しました。つまり、公娼制度下の身売りの慣習が、「慰安婦」の大規模徴集を可能にした一因であり、こうした身売りの慣習がなぜ存在し続けたのかは、「慰安婦」問題を考えるにあたっても重要です。ただし、このように説明すると、「現在の感覚でみると非人道的な日本の公娼制度も、当時においては当たり前の慣習だったのだから、しかたがないのではないか」という人たちもいます。

しかし「公娼制度は日本では当たり前だった」とする見解は大きく間違っています。なぜなら、戦前日本の公娼制度とその下での女性の身売りの慣習については、戦前の日本社会においても本来はやってはならないこととなっており,多くの人々が「奴隷制度」との認識の下,その廃止が目指されていたからです。つまり、日本の公娼制度は戦前においても「当たり前の制度」ではなかったのです。

公娼制度とは何か

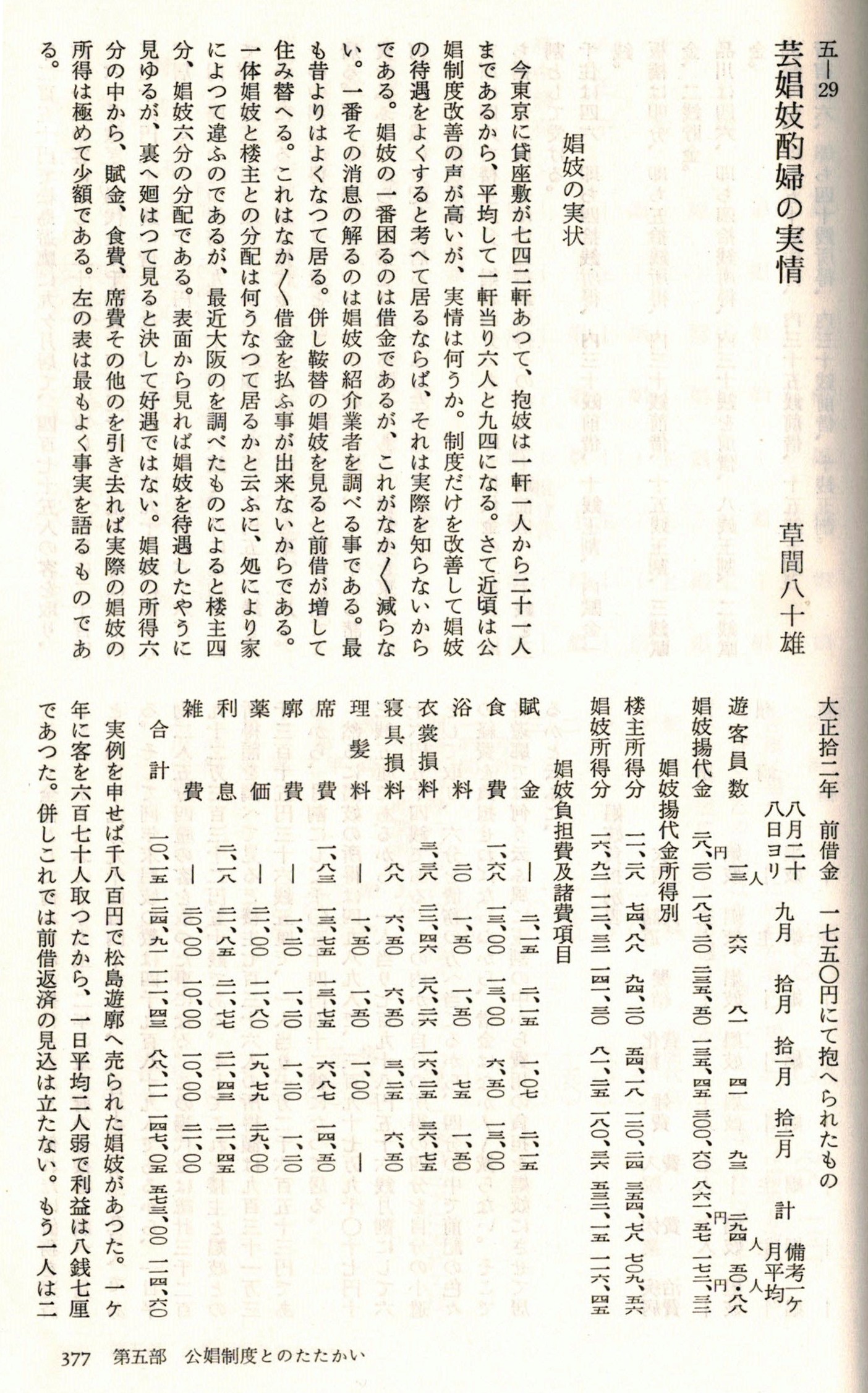

公娼制度下では身売りが行われていて、この慣習は近世から続くものでした。娼妓や芸妓になる契約の際、彼女たちの親が店から多額の借金をする慣習であり、その金を芸妓・娼妓稼業を通じて借金返済をするまで廃業の自由がほとんどなかったのです。しかも客が支払った代金のかなりの部分は店の収入となり、残りの自分の取り分から借金を返済するので、返済には長期間かかり、途中で借金が増額して返済が不可能になることがしばしばあったのです。ですから、親に売られたに等しかったのでした。当時の日本社会では、親孝行や「家」のために尽くすことが美徳とされていましたから、そうした道徳を利用されて身売りが正当化され、女性たちは廃業の自由のない売春生活を強いられてきたのです。

「芸娼妓解放令」

こうした身売りの慣習については、近代初頭から多くの人々が批判してきました。すでに1872年には、マリア・ルーズ号事件を直接的発端として、いわゆる「芸娼妓解放令」(太政官布告第295号,司法省令第22号)が発令され、芸娼妓の解放がうたわれました。これは、横浜港に停泊していたペルー船マリア・ルーズ号に乗せられ、売り飛ばされようとしていた清国人が逃亡したことに端を発しています。この事件を裁くこととなった日本の神奈川県令大江卓に対して、ペルー船船長側の弁護人は、日本の娼妓はもっと拘束的な契約を結ばされているではないか,と指摘したのです。こうした批判を回避して文明国の体裁を整える必要もあり、日本は奴隷に等しい娼妓を解放する布告を出したのです(太政官布告295号)。つまり、この時点で,娼妓や芸妓を借金で縛りつけ,廃業の自由なく働かせることはやってはいけないことになったはずなのです。しかしにもかかわらず、この慣習は現実にはなくなりませんでした。各県はその後,遊郭を貸座敷と改称させ、「自由意思」で売春をする娼妓に部屋を貸す貸座敷業というたてまえで、実際には従来通りの身売りの慣習を黙認したからです。

自由廃業運動と娼妓取締規則

しかし、1880年代になると、公娼制度の廃止を求める運動(廃娼運動)がおこり、同運動はこの後途切れることなく続きました。1886年に結成された日本キリスト教婦人矯風会は、「家」のために娘を犠牲にする慣習や,男性の性的放縦を認めて一夫一婦制に反する公娼制度を批判し、以後一貫して廃娼運動を続けました。1880代には、自由民権運動の影響もあって廃娼運動が高まり、各地の県議会で公娼廃止建議案が提出され、とくに群馬県では1889年に県会で公娼制度廃止を決議し、93年限りで公娼制度を廃止しました。

また、救世軍は、貸座敷業者の妨害に抗して、廃業したがっている娼妓たちを助けるという自由廃業運動を展開しました。廃業を要求して法廷闘争を繰り広げる娼妓とその支援をする弁護士も出現し、1900年には大審院で、「身体を拘束することを目的とする契約は無効」であるとの判決が下り、前借金を返済できていなくてもその女性の意思で廃業することができる(これを自由廃業と言います)とされました。

こうしたなかで、1900年には娼妓取締規則が制定されて、そこには、自由廃業できる権利が明記されました。しかし1902年には大審院で、前借金契約は芸娼妓契約とは別個の契約であるとする解釈に基づき、廃業した娼妓にも前借金の返済義務が残されることとなりました。その女性の人身を拘束して廃業の自由なく芸妓や娼妓稼業をさせることを目的として貸座敷業者は芸娼妓の親に金を貸しているのであり、前借金契約は芸娼妓稼業契約と一体であることは誰の目からも明らかでした。したがって、人身売買をなくすためには、廃業の自由を奪うことを目的とした前借金契約を違法にしないわけにはいかないはずでしたが、合法のまま残されてしまったのです(牧英正『人身売買』岩波新書,1971年,小野沢あかね『近代日本社会と公娼制度―民衆史と国際関係史の視点から』吉川弘文館,2010年)。

このことが、身売りの慣習が継続してしまった大きな要因でした。にもかかわらず、日本政府は「芸娼妓解放令」と娼妓取締規則を根拠に、日本では女性の売買は存在しないといううその弁明を以後言い続けたのです。

20世紀に入ると廃娼運動は一層高揚しました。1911年には、火災による吉原遊廓の全焼をきっかけとして、その再建反対を唱える廓清会という団体が発足し、日本基督教婦人矯風会とともに廃娼運動の中心を担うようになりました。1921年には欧米における婦女売買禁止運動を背景として、国際連盟で「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」が締結されました(日本政府は植民地を適用除外し、年齢を留保して批准。年齢留保についてはやがて撤回)。

この条約は、①21歳未満の女性をたとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはいけない,②21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはいけないことを取り決めたものでした。日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを許可し、未成年・成年を問わず、前借金契約で廃業の自由のない売春が強要されていたので、この条約に違反することが明らかでした。

日本の廃娼運動は、こうした国際的動向に後押しされつつ、「日本の芸娼妓は廃業の自由が保障されており、自由意思で行っている」という日本政府のうその弁明を批判し、一層運動を強めました。1920年以降,帝国議会へ公娼制度廃止建議案を何度も提出し、また、地方にも廃娼運動を拡大して廃娼運動の地方支部を結成し、教育運動や、各県議会への公娼廃止建議案提出運動を幅広く行なったのです。廃娼運動の担い手は、キリスト教徒が多かったのですが、この時期になると、婦人参政権獲得運動をはじめとする女性運動をはじめ、無産運動などにおいても、公娼制度の廃止が追求されました。1910年代以降のいわゆる大正デモクラシー期には、社会運動が盛んでしたが、数ある社会問題の中でも、もっとも人権を否定されている人々、それが公娼制度下の娼妓と認識されていたからです。

その結果、表に示すように、多くの県会で公娼を廃止する決議を行っており、廃娼を実施する県も少なくありませんでした。1934年には内務省が近い将来公娼制度を廃止する方針であることを表明しました。しかし、公娼制度は戦前のうちにはついに廃止されなかったのです。

日本政府や裁判所のうそや詭弁によって温存された日本の公娼制度

以上からわかるように、「公娼制度は日本では当たり前の制度だった」というのは間違っています。すでに近代初頭から「奴隷制度」と批判され続けた制度だったのです。そして、芸娼妓解放令や娼妓取締規則における自由廃業の規定により、本来ならば芸娼妓の人身の自由が守られねばならなかったにもかかわらず、裁判所や各県の詭弁や黙認によって身売りの慣習が継続、黙認され続けたのです。国際社会に対しては芸妓・娼妓・酌婦は「自由意思」で働いているという日本政府のうその弁明が行なわれ、かろうじて存続してしまったのが近代日本の公娼制度だったのです。